目次

1.シュロスバーグ理論とは?

2.転機へのアプローチ方法

3.転機を理解するための構造

4.キャリア開発における転機の重要性

5.転職を成功させるための戦略

6.具体的な方法とケーススタディ

7.転機後の生活とキャリアの再構築

8.最後に・・・

1.シュロスバーグ理論とは?

1.1 シュロスバーグの基本概念を理解する

人生の中で、私たちはさまざまな「転機(トランジション)」を経験します。

転職、結婚、出産、離婚、病気、退職など――これらはすべて「変化」であり、人のキャリアや生き方を左右する大きな出来事です。

アメリカの心理学者 ナンシー・シュロスバーグ(Nancy K. Schlossberg) は、このような人生の転機に焦点を当て、「人がどのように変化を受け止め、乗り越え、再適応していくのか」を体系的に整理しました。

それが、シュロスバーグの転機理論(Transition Theory) です。

この理論は、単なる心理学的な考察に留まらず、キャリア開発やカウンセリング、さらには転職支援の分野でも非常に有効な枠組みとして広く活用されています。

特に「自分のキャリアの転機をどう捉えるか」というテーマでは、自己理解と環境適応を促す強力なツールとなります。

1.2 人生の転機をどう捉えるか

シュロスバーグ理論では、「転機(Transition)」をある出来事が個人の役割・関係・日常に変化をもたらす経験として定義しています。

つまり、単に「何かが起きた」という事実ではなく、その変化を「本人がどのように意味づけるか」が重要なのです。

たとえば、転職によって「キャリアアップのチャンス」と感じる人もいれば、「これまでの安定が壊れた」と不安に感じる人もいます。

同じ出来事でも、人によって「転機」としての影響はまったく異なります。

この「主観的な意味づけ」こそが、転機を乗り越える力の源になるのです。

1.3 シュロスバーグの4Sモデルを詳解

転機を分析する際に用いられるのが、シュロスバーグの提唱する 「4Sモデル」 です。

これは、転機を乗り越える力を4つの視点から整理したものです。

- Situation(状況) … 何が起きたのか?どんな変化があるのか?

- Self(自己) … 自分はどんな人間か?どのように反応する傾向があるか?

- Support(支援) … 周囲からどんなサポートが得られるか?

- Strategies(戦略) … どのような対処行動を取るか?

この4つを分析し、バランスを取ることで、転機に対してより柔軟かつ建設的に対応できるようになります。

2.転機へのアプローチ方法

2.1 転機のタイプとその特徴

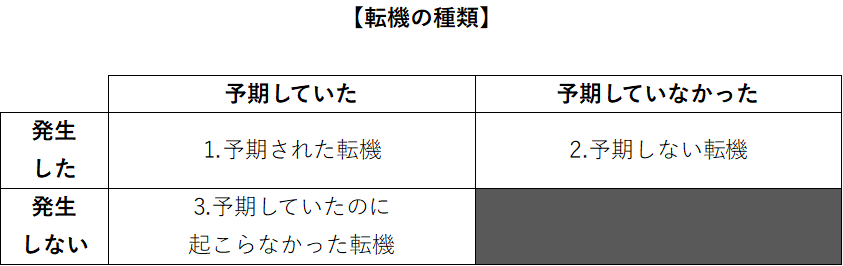

シュロスバーグは、転機を3つのタイプに分類しています。

· 予期された転機(anticipated transitions)

→ 計画的・自然な流れで起こるもの。

例:卒業、就職、結婚、昇進、退職など。

· 予期しない転機(unanticipated transitions)

→ 突発的・予想外に起こるもの。

例:事故、リストラ、災害、離婚、病気など。

· 起こるはずだったのに起こらなかった転機(non-event transitions)

→ 期待していたことが実現しなかったもの。

例:昇進を期待していたが叶わなかった、結婚を望んでいたが機会がなかった、子どもを持つ予定が叶わなかった、など。

それぞれに求められる対応は異なります。

予期された転機は計画的な準備ができる一方で、予期せぬ転機には柔軟な判断力と精神的な回復力(レジリエンス)が必要です。

2.2 4S点検の具体的な手法

転機に直面したとき、次の質問を自分に投げかけてみましょう。

- Situation(状況) :何が変わったのか?どんな要因が自分に影響しているのか?

- Self(自己) :私はこの状況をどう感じているのか?過去の経験から何を学べるか?

- Support(支援) :誰に相談できるか?どんな支援を頼れるか?

- Strategies(戦略) :問題にどう対処するか?今できる小さな一歩は何か?

これらを紙に書き出すだけでも、自分の「現在地」と「行動の方向性」が明確になります。

ケーススタディ:成功する転機の実例

たとえば、Aさん(30代男性)は長年勤めた製造業の会社を退職し、IT業界への転職を決意しました。

当初は「未経験だから不安」と感じていましたが、自己分析を通じて「論理的思考力」や「改善提案の実績」が新しい業界でも活かせると気づきました。

さらに、キャリアコンサルタントや家族の支援を得て、着実にスキルアップを行い、半年後には希望の職種に内定。

Aさんは「自分の中のリソースを再発見できた」と語っています。

3.転機を理解するための構造

3.1 状況(Situation)の把握と分析

転機を正しく捉えるためには、まず「今の状況」を客観的に把握することが必要です。

感情的に動くのではなく、「どのような変化が起きたのか」「何がコントロールできるのか」を整理しましょう。

ポイントは次の3つです。

- 変化の範囲を明確にする(仕事だけか、家庭にも影響があるか)

- 自分が影響を及ぼせる範囲を特定する

- 問題を段階的に分解する

こうした分析は、混乱を整理し、冷静な意思決定を促します。

3.2 自己(Self)の役割と意識化

転機への対応力は、個人の性格や価値観、信念によっても左右されます。

「自分はどんな人間か」「どのような場面で力を発揮できるか」を理解することが大切です。

自己理解のための質問例:

- これまで乗り越えてきた困難は何か?

- そのとき、どんな工夫をしたか?

- 自分の強み・弱みをどう認識しているか?

この振り返りは、転職活動の面接でも「自己PR」や「キャリアの軸」として活かせる要素になります。

3.3 リソース(Support)の活用方法

転機は一人で乗り越えるものではありません。

シュロスバーグは「支援(Support)」の重要性を強調しています。

支援には以下の4種類があります。

- 感情的支援(Emotional Support) :共感や励ましをくれる人

- 評価的支援(Appraisal Support) :客観的に意見をくれる人

- 情報的支援(Informational Support):知識やアドバイスを提供してくれる人

- 実践的支援(Instrumental Support):実際に行動を助けてくれる人

転職エージェントや家族、同僚、メンターなど、それぞれの支援を組み合わせることで、より現実的な行動がとれます。

4.キャリア開発における転機の重要性

4.1 トランジションの意義とプロセス

トランジション(転機)は、単なる「変化」ではなく、成長の契機です。

人は転機を通じて、自分の価値観や目標を再定義します。

シュロスバーグは、転機のプロセスを次のように説明しています。

- 終わり(Ending) :これまでの状況や役割を手放す段階

- 中立地帯(Neutral Zone) :迷いや空白を感じる過渡期

- 新しい始まり(New Beginning):新たな目標や環境に適応する段階

この3段階を意識すると、転職や人生の変化を「混乱」ではなく「再構築のプロセス」として前向きに受け止めやすくなります。

4.2 エモーショナルサポートの必要性

転機の時期には、不安・焦り・喪失感といった感情が強く表れます。

そのため、感情的な支えを得ることが非常に重要です。

友人との会話、カウンセリング、同じ経験をした人のコミュニティなど、共感や安心感を得られる場を持つことで、心理的な安定が保たれます。

4.3 組織の支援と個人の成長

企業側もまた、従業員の転機を支援することが求められています。

キャリア研修やメンター制度、社内公募制度などは、社員が安心してキャリアを再構築できる仕組みです。

個人の成長は組織の成長にも直結します。

「転機を支援できる会社」は、結果的に優秀な人材が長く活躍する職場になります。

5.転職を成功させるための戦略

5.1 転職活動における4Sの適用方法

転職という大きな転機においても、4Sモデルは有効に機能します。

- Situation :転職の目的を明確にする(年収・環境・スキルアップなど)

- Support :転職エージェントや家族、メンターの支援を得る

- Self :自分の価値観・強み・キャリアビジョンを整理する

- Strategies:応募戦略・面接対策・学習計画を立てる

このように、転職活動を単なる「仕事探し」ではなく、「自己再設計のプロセス」として進めることが成功の鍵です。

5.2 自分のスキルと資源を整理する

「自分には何ができるのか」「どんな価値を提供できるのか」を明確にすることが大切です。

職務経歴書を書く前に、自分の経験・成果・得意分野を「見える化」しておくと、面接時の説得力も高まります。

- 成果を数値化する(例:売上〇%増加、コスト削減〇万円)

- チームでの役割を明確にする

- 学んだスキルをどのように活かしたかを言語化する

不安に対処し、成功の道を歩むために

転職は「挑戦」であると同時に「不安」も伴います。

大切なのは、不安を「行動のエネルギー」に変えることです。

小さな行動を積み重ねる(1日1件の応募、1時間の学習)ことで、自己効力感が高まり、前向きに進む力になります。

6.具体的な方法とケーススタディ

6.1 過去の成功事例から学ぶ

転機を乗り越えた人々の共通点は、「現状の課題を正しく認識し、支援を活用して行動したこと」です。

事例1:製造業 → ITエンジニアへ

30代男性。これまで地方の製造業で生産設備のオペレーションやメンテナンスに携わっていたが、勤務していた会社がM&Aを機に県外へ移転することになり、退職を決意。

その後、ハローワークでのキャリア相談をきっかけに「これまでの製造現場での経験を、今後はシステム側から支えたい」という思いを強め、職業訓練校でITスキルを学び直すことを選択。

訓練期間中は、これまで培った“段取り力”や“問題解決力”を活かし、仲間と協力しながらプログラム開発課題にも積極的に取り組んだ。卒業後は地元のSIer企業に就職。製造装置の自動制御システムの開発を担当する。

入社当初はプログラミング未経験者として苦労もあったが、製造現場を熟知していた強みを活かし、「現場目線で分かるシステム設計」を提案。

やがてアクリル部品の射出成型装置の自動化プロジェクトで、制御プログラム構築を主導するまでに成長。現在ではプロジェクトリーダーとして、後進育成や顧客への技術提案にも携わっている。

支援内容

・ハローワークのキャリア相談員による職業訓練の紹介

・家族による学び直しへの理解と支援

・訓練校講師からの実践的アドバイスと企業紹介

事例2:服飾デザイン制作会社 → 電子部品の製造会社・営業事務へ

30代前半の女性。

服飾デザイン制作会社でデザイナー兼制作進行担当として活躍し、ブランドの展示会や新作発表イベントの企画・運営など、多岐にわたる業務を担当していました。複数のプロジェクトを同時進行で進める中で、「納期管理」「クライアント調整」「社内外の折衝」といったスキルを磨き、現場で頼られる存在に。

その後、30代で結婚・出産を経験。家庭との両立を考え、より安定した生活環境を求めて地方へ移住しました。これを機に、これまでの経験を活かしつつも、ライフスタイルに合った働き方を模索。地域のハローワークで相談を重ねるうちに、電子部品の製造会社での「営業事務職」に出会いました。

当初はアパレルから製造業という異業種への転職に不安もありましたが、面接では「制作進行で培った段取り力・調整力・コミュニケーション能力」を高く評価され採用に。入社後は、営業担当者のサポートとして受発注管理や納期調整、取引先との連絡業務を担当。制作現場で身につけた柔軟な対応力が活かされ、営業部門の信頼を得るまでに。

また、展示会運営の経験から「顧客対応の段取り」や「資料作成の見せ方」にも強みを発揮。家庭と仕事を両立しながら、地元企業の中核メンバーとして活躍を続けています。

ポイント

- 結婚・出産・地方移住といったライフイベントを転機として、キャリアを再構築

- 異業種でも「プロジェクト推進力」「調整力」「対応力」は共通の強みとして活かせる

- ライフスタイルの変化を前向きに捉え、「経験を別フィールドで活かす」柔軟な姿勢が成功要因

このように、ライフイベントを経て働き方を見直すことは「キャリアを手放す」ことではなく、「新しい環境で再定義する」チャンスにもなります。彼女の事例は、人生の転機をポジティブに乗り越えた好例といえるでしょう。

これらの例からも分かるように、支援体制と自己理解の両輪が成功の鍵になります。

6.2 キャリアコンサルタントからのアドバイス

キャリアコンサルタントの視点では、「焦らず、まず現状を正しく評価すること」が何より重要です。

現状把握→目標設定→戦略策定→行動計画の順で整理すると、転機を着実に乗り越えられます。

6.3 必要なスキルと育成方法

転機を乗り越えるためには、次のようなスキルが求められます。

- 自己分析スキル

- 問題解決力

- コミュニケーション能力

- ストレスマネジメント

これらは特別な才能ではなく、日々の経験や学習で磨けるものです。

読書、資格取得、フィードバックの活用など、自分に合った方法で継続することが大切です。

7.転機後の生活とキャリアの再構築

7.1 新しい環境での自己評価と成長

転機を乗り越えた後は、新しい環境に順応するための「再評価」が必要です。

自分の成果や課題を振り返り、次に向けた目標を設定しましょう。

- 新しい職場文化にどう適応しているか

- 自分の強みがどの場面で発揮できたか

- 今後、どんなスキルを伸ばしたいか

7.2 未来のキャリアビジョンを描く

転機は、未来を描き直すチャンスです。

「10年後、どうありたいか?」という長期視点を持つことで、短期的な悩みに振り回されず、安定したモチベーションを保てます。

キャリアビジョンを描く際には、

- 自分の価値観(何を大切にしたいか)

- 望むライフスタイル(働き方・家族・健康など)

- 社会や市場の変化(AI・DXなどの潮流)も考慮に入れると良いでしょう。

7.3 転機をポジティブに捉える考え方

シュロスバーグ理論の本質は、「転機は恐れるものではなく、成長のきっかけである」ということです。

変化を避けるのではなく、変化とともに生きる姿勢が、これからの時代にはより求められます。

「何が終わったか」ではなく、「これから何が始まるか」に目を向ける――それが、人生を前向きに再構築する第一歩です。

8.最後に・・・

人生の転機は、誰にでも訪れます。

それは時に突然で、予想外で、心を揺さぶる出来事かもしれません。

しかし、シュロスバーグ理論の4Sモデルを使えば、自分の状況を冷静に見つめ、必要な支援を得て、前に進むための戦略を立てることができます。

転職やキャリアチェンジを考えるとき、シュロスバーグ理論は単なる心理学ではなく、「自分を再設計するための実践ツール」として活かせます。

転機を「チャンス」として捉えること――

それこそが、これからの時代に求められる“しなやかな生き方”です。

▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】

▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】

変化を恐れず、自分の可能性を信じて、新しい一歩を踏み出しましょう。

▶次の記事はコチラから

▶前の記事はコチラから