目次

1.今がチャンス!設備保全業界の求人急増中

2.工場でよく聞く「保守」「保全」「メンテナンス」って何が違うの?

3.設備保全業界の現状と魅力

4.きつい?設備保全の実態とやりがいとは

5.年収と待遇・設備保全業界の給与事情

6.福利厚生と職場環境・安定した働き方

7.設備保全メンテナンスの具体的な仕事内容

8.転職活動の進め方とポイント

9.最後に

1.今がチャンス!設備保全業界の求人急増中

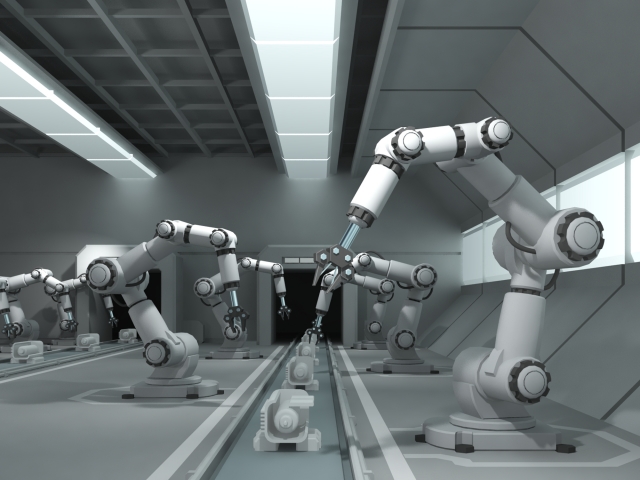

近年、製造業やインフラ業界で注目されている職種の一つが「設備保全」です。特に2024年以降、工場設備の老朽化、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進、そして人手不足の影響を受け、設備保全の専門人材の需要が急増しています。

このタイミングで転職を考えている方にとって、設備保全業界はまさに「今がチャンス」です。本記事では、設備保全業界の現状から、仕事内容、待遇、必要スキル、さらには転職成功のためのポイントまでを徹底的に解説します。

2.工場でよく聞く「保守」「保全」「メンテナンス」って何が違うの?

工場や製造現場で働いていると、日常的に耳にする「保守」「保全」「メンテナンス」という言葉。でも、いざ「この3つってどう違うの?」と聞かれると、言葉のニュアンスや使い分けに迷うことも多いのではないでしょうか?

今回は、工場や製造業に携わる方なら知っておきたい「保守」・「保全」・「メンテナンス」の違いについて、わかりやすく解説します。

2.2 「保守」「保全」「メンテナンス」はすべて“設備を守る”活動

まず大前提として、これら3つの言葉はいずれも工場設備や機械を安全に、そして安定的に稼働させるための活動を指しています。ですが、それぞれの言葉が強調するポイントや使われるシーンには明確な違いがあります。

保守とは? 〜戦略的な“守り”の計画〜

「保守」とは、簡単に言えば設備を壊さないための“全体的な戦略や管理”のことです。

たとえば…

- どの設備にどんな点検が必要かを事前に洗い出し、

- いつ、誰が、どんな方法で作業するかを計画し、

- 点検や修理履歴をしっかり記録・分析しながら、

- 安全性やコスト、リスクに目を配る

これが保守です。

つまり、現場で手を動かす人ではなく、全体の管理や戦略を担う立場の人たちが関わることが多いのが保守の特徴です。

保全とは? 〜現場の“手を動かす”守り手たち〜

「保全」は、もっと現場寄りの言葉です。実際に設備を点検し、必要に応じて部品を交換したり、油をさしたり、壊れたら修理したりする作業のことを指します。

たとえば…

- ベルトの張り具合をチェックする

- 潤滑油を補充する

- 故障した機械を分解して修理する

こうした作業はすべて「保全」に含まれます。

保全は「予防保全」「事後保全」「改良保全」などに細かく分類されており、機械の寿命を延ばし、トラブルを未然に防ぐために欠かせない重要な役割を担っています。

メンテナンスとは? 〜英語では全部“Maintenance”〜

「メンテナンス」は、実は日本語でいう「保全」に近い意味で使われることが多い言葉です。

英語圏では「Maintenance」という言葉が、保守・保全の両方を含む広い意味合いで使われています。

そのため、海外製の機械マニュアルやISOなどの国際基準では「メンテナンス」が標準用語になっており、日本の現場でも「メンテ」と略して使われることがよくあります。

違いを一言でまとめると?

それぞれの違いを簡単に表現すると、こんな感じです:

- 保守: 戦略的・計画的な管理や運用(デスクワーク中心)

- 保全: 実際の点検・修理などの現場作業(手を動かす)

- メンテナンス: 保全作業の英語表現(全体を包括する言葉)

各用語の違いの概要

| 用語 | 主な意味 | 主な目的 | 主な活動内容 |

| 保守 | 安全性や信頼性の確保を目的にした管理活動 | 全体の計画的な管理 | 点検計画、履歴管理、リスク評価、予算管理など |

| 保全 | 設備の故障防止や性能維持 | 現場での実作業中心 | 定期点検、清掃、潤滑、部品交換、故障修理 |

| メンテナンス(maintenance) | 一般的に保全と同義(広義) | 英語圏由来の実務用語 | 保全活動全般を含む |

実務での使い分けは?

工場では、こんなふうに使い分けられています:

| シーン | 使う言葉 | 具体例 |

| 点検スケジュールを作成する | 保守 | 「今月はこの設備の点検日を…」 |

| 実際に機械の部品を交換する | 保全 | 「ベルトを新品に取り替えます」 |

| 外国製機械の取扱説明書 | メンテナンス | 「Monthly maintenance procedures(毎月の保全手順)」 |

設備の命を守る3つの言葉

工場の生産性を左右するのは、機械や設備の安定稼働です。

「保守」「保全」「メンテナンス」の役割と違いを正しく理解することで、より効率的で安全な生産体制を築くことができます。また、【安全】は企業にとって一番の根幹を支える重要な部署(仕事)でもあります。

それぞれの言葉が指し示す視点を意識しながら、現場と管理が連携していくことが、これからの製造業における強い工場づくりにつながっていくはずです。

3.設備保全業界の現状と魅力

3.1 人材不足が生む“売り手市場”

現在、設備保全職において人材不足が深刻化しています。これは単なる一時的な現象ではなく、構造的な背景が複雑に絡み合った、長期的な課題といえます。特に大きな要因となっているのが「技術継承の遅れ」と「団塊世代の大量退職」です。

3.2 技術継承の壁と世代交代のギャップ

日本の製造業を支えてきた熟練技術者たちは、現在60代から70代を迎えており、続々と現場を離れています。彼らが持つ“匠の技術”や“現場勘”はマニュアルだけでは再現できない価値あるノウハウですが、それを受け継ぐべき若手人材が極端に少ないのが現状です。

一方、若年層の人口減少や工業高校・工学系大学出身者の減少も、技術継承の妨げとなっています。その結果、多くの企業が「教える人がいない」「引き継ぐ時間が足りない」といった課題に直面しています。

3.3 高齢化と人手不足がもたらす“超売り手市場”

このような背景から、設備保全職は業種を問わず慢性的な人手不足に陥っており、求人倍率は他職種と比較しても非常に高い状態が続いています。製造業、電力・ガス・水道などのインフラ業界、建築・プラント業界など、あらゆる分野で即戦力はもちろん、未経験者にも門戸が開かれているのです。

企業側は人材確保を最優先課題として捉えており、採用基準を緩和したり、未経験者向けの研修制度や資格取得支援制度を充実させたりする動きが加速しています。これにより、これまで「自分には難しそう」と感じていた方にもチャンスが大きく広がっています。

3.4 キャリアチェンジの好機は“今”

このような“売り手市場”の今だからこそ、異業種からの転職を目指す方や、安定した職場を求める方にとっては絶好のタイミングです。経験・資格がなくても、やる気と適性さえあれば十分に評価され、採用に至る可能性は高くなっています。

つまり、今設備保全職に挑戦することは、今後10年、20年にわたって通用するスキルとキャリアを得る「未来への投資」と言えるでしょう。

4.きつい?設備保全の実態とやりがいとは

4.1 肉体労働だけではない、多様な業務内容

「設備保全」と聞くと、重い工具や機械を持ち歩き、油まみれになりながら汗をかく――そんな重労働のイメージを抱く方も少なくありません。たしかに、古くからの製造現場では、物理的な作業が多くを占めていた時代もありました。しかし現在の設備保全は、そのイメージとは大きく異なる進化を遂げています。

近年は、IoT技術やセンサーによるモニタリング、デジタルツールを活用した予防保全が主流となり、業務の多くにデスクワークの要素が組み込まれるようになりました。たとえば、PCやタブレット端末を用いて稼働ログやアラートデータを分析したり、クラウド上の保全履歴を管理したりと、**「機械を見る仕事」から「データを見る仕事」**へと変化しています。

もちろん、現場での対応が必要なケースもあります。大型のモーターやコンプレッサーなど重量のある機器の搬入・設置時には、力仕事が伴うことも避けられません。しかしこのような作業も、複数人でのチーム作業が基本。一人だけに負担が集中しないよう役割分担が明確にされており、無理なく働ける体制が整えられています。

また、部品交換などの際には「安全第一」が大前提。無理な姿勢で作業を続けたり、危険な状態で機器に触れたりすることは厳しく禁じられており、安全教育や作業ルールが徹底されているのも大きな特徴です。

そのため、「体力に自信がない」「機械作業に慣れていない」という未経験者でも、安心して挑戦できる業界となっています。

4.2 トラブルを未然に防ぐ“プロ”の喜び

設備保全の真価は、**「壊れたら直す」のではなく「壊れる前に気づく」**という“予防保全”の考え方にあります。

これはまるで、医師が定期健診で病気の兆候を見つけて治療するようなものです。温度や振動、稼働時間、音の変化など、わずかな異常をいち早く察知し、「このまま使い続けるとベアリングが焼き付くかもしれない」「この配管の圧力変動は弁の不具合が原因かもしれない」といった仮説を立てる。

そのうえで、実際に点検し、部品を交換するか、使用条件を見直すか、あるいは改善提案を現場へ伝えるかなど、状況を読み解き、最善の対策を講じる――これは極めて知的な業務です。

また、突発的なトラブル対応においても、単に部品を交換して終わりではありません。その背景には、なぜその故障が起きたのか、再発を防ぐにはどうすればいいかという**「原因追及」と「再発防止」の視点**が不可欠です。

設備の癖や製造条件、使用頻度、経年劣化など、あらゆる要素を読み取り、最適な対策を導き出す――そこに、設備保全の醍醐味とプロフェッショナリズムがあります。

4.3 長期連休中の立ち合いや、工事対応も重要な役割

加えて、設備保全には定期的なメンテナンス工事や大規模な設備更新への対応という重要な仕事があります。特に多くの工場やインフラ施設では、GWやお盆、年末年始など、長期連休を利用して全設備を停止させ、点検・修理・入替工事を集中的に行うことが一般的です。

この期間中、設備保全の担当者は、社外の施工業者やメーカーとの調整役を担うことになります。工事内容の理解はもちろん、使用する部品や資材の確認、日程調整、作業エリアの安全確保など、多岐にわたるタスクをこなさなければなりません。

さらに、大型設備の搬入・搬出が伴う場合には、建屋の構造や床の過重強度、搬出経路、電源容量、排気ルートなど、施設全体の設計知識が求められます。

このように、設備保全の仕事は単なる「修理屋さん」ではなく、工場運営全体の「戦略担当」的な役割も兼ねているのです。

これらの経験は、単なる作業者としての成長にとどまらず、将来的に「工場長」「設備技術マネージャー」など、マネジメントポジションへの道を切り開く重要なステップにもなり得ます。

4.4 見えないところで信頼を築く仕事

こうした業務を通して得られるのは、決して“華やか”ではないかもしれませんが、現場からの厚い信頼と社会的意義の高さです。

「あなたが見てくれているから安心だ」

「大きなトラブルにならずに済んだ、本当にありがとう」

そんな言葉を現場で直接受け取れるのも、設備保全という仕事の魅力の一つです。

設備の安定稼働を支えるということは、ひいては企業の業績や社会のインフラを支えること。一人ひとりの保全技術者が、まさに“裏の主役”として活躍しているのです。

5.年収と待遇・設備保全業界の給与事情

5.1 初年度から高めの年収も狙える

未経験者の初年度年収は300〜400万円が一般的ですが、経験を積めば年収500〜600万円台に到達するケースも珍しくありません。夜勤や交代勤務がある現場では、さらに手当が上乗せされることも。

=全国平均=

- 賃金(年収) 586.3万円

- 平均年齢 43.2才

- 1ヶ月当たりの勤務時間(平均) 159時間

5.2 資格手当・技能手当が収入を押し上げる

「電気工事士」「危険物取扱者」「ボイラー技士」などの資格を取得すれば、毎月の給与に手当が加算され、年収アップが期待できます。

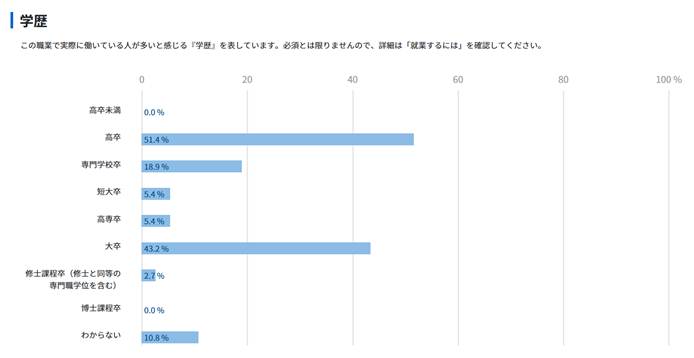

5.3 設備保全・メンテナンスの方の最終学歴について

図からもわかるように大卒(43%)の方が設備保全やメンテナンスの職種に就かれるのが多い一方で半数以上が高卒(51%)から業務に就かれているケースとなります。これは業務上、生産設備について基本操作を理解した上で保守・メンテナンスを行うため一般オペレーターから登用されるケースが多くなります。

また経験年数がモノを言う職種のため勤務年数を考えると高卒の方が有利となる背景があります。

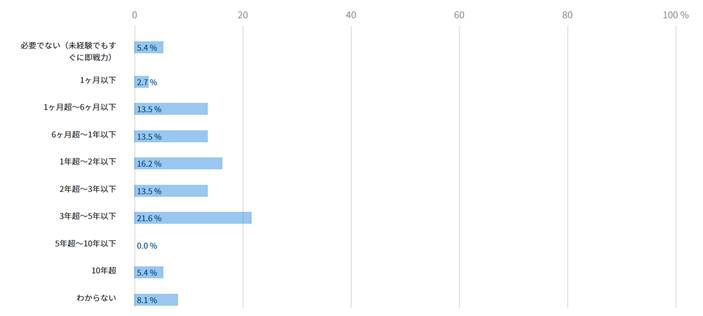

一方で習熟期間としては3年以上掛かるというデータが出ております。点検項目によっては年次点検など1年に1度しか行わない点検個所もあり1年目は補助、2年目は引継ぎ、3年目で担当する事となるため、担当者自身が3年経過して1人前という意識となっています。

5.4 設備保全業務に必要な資格とスキル

代表的な資格一覧

- 第二種電気工事士

- 第三種電気主任技術者

- 危険物取扱者(乙種)

- ボイラー技士

- 冷凍機械責任者

- フォークリフト運転技能講習

これらは入社後に取得支援制度を活用できる企業が多く、未経験者でもチャレンジ可能です。

| 資格名 | 受験(受講)条件 |

| 第二種電気工事士 | 誰でもOK |

| 第三種電気主任技術者 | 誰でもOK |

| 危険物取扱者(乙種) | 満18歳以上(学歴・実務不問) |

| 2級ボイラー技士 | 実務6ヶ月以上 または 所定講習修了者 |

| 第三種冷凍機械責任者 | 誰でもOK(ただし免状交付に条件あり) |

| フォークリフト技能講習 | 満18歳以上(講習を受ければ取得可能) |

5.5 技術力とともに求められる「観察力」「報告力」

機械を扱うスキル以上に重要なのが、「異常に気づく目」と「報・連・相(報告・連絡・相談)」の徹底です。現場ではチームで協力しながら作業を進めるため、円滑なコミュニケーション能力も欠かせません。

特に他部署との連携は非常に重要です。たとえば、設備のメンテナンスを行う際には生産管理との調整が必要となり、トラブルが発生した場合には品質保証部門と協力して原因分析を行います。さらに、労働災害などが発生した際には、安全衛生担当と連携して対策を講じる必要があります。

このような場面では、「報・連・相」はもちろん、対策書の作成や要因分析、なぜなぜ分析などの手法も活用されます。こうした対応力こそが、「生産のプロフェッショナル」と呼ばれる所以なのです。

6.福利厚生と職場環境・安定した働き方

6.1 待遇面の充実:賞与や年休について

設備保全職は製造業の中でも「基幹職」とされ、賞与は年2回、計4〜6ヶ月分が支給される企業も少なくありません。年休取得率も高めで、しっかり休める環境が整っています。

6.2 社員が活躍する職場:働きやすい環境

空調完備の工場内作業、作業服・工具の貸与、個人ロッカー・休憩室完備など、設備保全職の職場は働きやすさを重視しています。職場によっては社食も利用可能で、生活面のコストも軽減されます。

6.3 正社員としてのキャリアプラン

派遣社員・契約社員からのスタートでも、実績を評価されて正社員登用されるケースが増えています。現場のサブリーダー、設備管理チームのマネージャー、さらには生産技術職や保全エンジニアへのステップアップも可能です。もし、派遣社員からスタートをする場合は、資格取得支援制度のフォローの厚い会社で登録しましょう。派遣会社によって資格取得支援制度の内容が異なります。いくら大手の派遣会社と言っても、事務系に強い会社に登録しては意味がありませんし、その後のキャリア構築も苦戦します。

7.設備保全メンテナンスの具体的な仕事内容

7.1 日常の点検作業とメンテナンス

- 給排気設備、配電盤、ポンプ、コンベアなどの目視点検や稼働確認

- 油の交換、ボルトの増し締めなどのルーチン保守作業

- 記録表への記入と、異常があれば上長への報告

こうした日々の点検・メンテナンスを通じて、設備の安定稼働を維持します。

7.2 故障対応とトラブルシューティング

- 異音・異常振動などの検知

- 電気系・機械系トラブルの切り分け

- 必要部品の交換および修理の実施

- 交換部品の発注および在庫管理

7.3 外部とのやり取り

- 必要に応じて工事業者への依頼・下見への立ち合い

- 複数業者からの相見積もりの取得

- 使用不能になった設備の廃棄手配

トラブル発生時には迅速かつ正確な対応が求められ、原因究明から修理、再発防止までを一貫して担うことで、生産ラインの停止を最小限に抑えます。

7.4 業界での成長と将来性

設備保全の世界では、AI・IoTによる「スマート保全」の導入が進んでいます。これにより、データ分析スキルやシステム系知識を持つ人材が求められ、今後さらに活躍の場が広がる見通しです。省人化・無人化が日本のモノづくりのとしては揺ぎ無い流れですので、そこを担う人材は必須となります。それを証拠に職種毎の有効求人倍率は5.99倍(2025.4月時点)と高い水準をここ数年キープしています。

8.転職活動の進め方とポイント

8.1 設備保全の応募条件とキャリア選択

- 高卒以上、文理不問

- 機械・電気系の経験または興味があること

- 交代勤務や夜勤勤務などへの理解

20代〜30代の未経験者でも積極採用されている企業が多数あります。

面接でのアピールポイント

- 整理整頓、几帳面さ(安全意識につながる)

- 機械いじりが好き(ドローン・ゲーミングPCなど)

- チームワークの経験(飲食・販売でもOK)

- 根気強く作業に取り組める姿勢

現場では「真面目にコツコツ取り組む人」が評価されます。

転職サイトやエージェントの利用法

- 【設備保全専門】の求人を扱う転職サイトを活用

- エージェントサービスで非公開求人をチェック

- 職場見学や事前ヒアリングの実施でミスマッチを防ぐ

未経験から始めるなら「JOBハウス工場」「ものづくりワークス」、

経験者であれば「dodaエンジニア」「type転職エージェーント」などが特におすすめです。

8.2 未経験でも挑戦できる設備メンテナンスの仕事

経験ゼロからのスタートも可能

多くの企業では未経験者を歓迎しています。入社後にOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や資格取得支援制度が用意されているため、文系出身者でも安心してスタートできます。

手に職をつけて安定したキャリアを築く

一度スキルを身につければ、転職市場での評価も高まり、長期的なキャリア形成が可能です。設備保全は専門職であり、景気に左右されにくい点も魅力です。

株式会社S.I.Dでの設備保全・メンテナンスの求人はコチラから。

9.最後に

設備保全という仕事は、まさに「地味だけど、ものすごく重要な仕事」です。表立ってスポットライトを浴びることは少ないかもしれません。しかし、その裏では、私たちの暮らしに欠かせないインフラや製品を支える、極めて重要な役割を担っています。

工場の生産ラインが止まることなく稼働すること。電力・ガス・水道などのライフラインが安定して供給されること。冷蔵・空調・通信機器がトラブルなく使えること――そのすべての根底に、「設備が正常に動いている」という前提があります。

その前提を守るために、日々、設備の状態を確認し、不具合の兆候を見抜き、必要に応じて修理・交換・改善を行う。それが、設備保全のプロフェッショナルたちの仕事です。

この職業の魅力は、「手に職をつけられる」ことにとどまりません。

それは、社会に貢献する実感を持ちながら、自身の専門性を高めていけるという、他にはないキャリアの形でもあります。

また、未経験からのチャレンジが歓迎されている点も大きな特徴です。

現場ではOJTがしっかり整備され、資格取得も会社が支援してくれるところが多いため、機械に触れたことがない人でもゼロからプロの道を歩める環境があります。

そして今、設備保全業界は「売り手市場」と言える状態です。団塊世代の大量退職や後継者不足、技術継承の難しさにより、企業は優秀な人材を求め、積極的に採用活動を行っています。

つまりこのタイミングで設備保全のキャリアをスタートさせることは、将来的にも安定した職業人生を築くための大きなチャンスなのです。

設備保全は、ただの「仕事」ではありません。

それは、「信頼される専門家」として、自分の存在価値を実感できる道。

「現場に欠かせない人材」として、仲間から頼りにされる喜び。

「社会に貢献している」という誇りを持ちながら働ける仕事です。

今、少しでも心が動いたあなたへ。

それは、あなたの中にある「変わりたい」というサインかもしれません。

設備保全というキャリアに飛び込むことで、あなた自身の可能性を広げ、安定と成長を同時に手に入れることができるかもしれません。

ほんの一歩を踏み出すことで、あなたの未来は大きく変わるのです。

▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】

▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】

どうかその一歩を、今日、踏み出してみてください。

あなたの新しいキャリアが、この設備保全というフィールドから始まることを、楽しみにしています。