目次

1.これからの新卒採用手法とは?

2.働き方改革による企業文化の再定義

3.成功する新卒採用手法の秘訣

4.新卒採用手法の種類と特徴

5.注目の企業が実施する新卒採用手法

6.実績を基にした成功のノウハウ

7.新卒採用活動の実施に向けた準備

8.最後に

1.これからの新卒採用手法とは?

1.1 現在の新卒採用のトレンドと現状

近年の新卒採用市場は、まさに過渡期を迎えています。従来の採用手法が通用しにくくなり、企業はその在り方を根本から見直す必要に迫られています。

かつての新卒採用は、リクナビやマイナビといった就職情報サイトへの掲載、または大学のキャリアセンターを通じた求人票の掲示や合同説明会の実施が主流でした。多くの企業が同じスケジュールで採用活動を行い、学生は“ナビサイト”で一括管理しながらエントリーを進めるという構図が一般的だったのです。しかし、現在ではそのような一斉型・画一的な採用手法では、企業にとっても学生にとっても十分なマッチングが難しくなっています。

特にこの数年で急速に台頭してきたのが、SNSを活用したダイレクトな採用活動や、学生との継続的な接点を持つための長期インターンシップ、さらには社員が候補者を紹介するリファラル採用といった、新しい手法です。学生自身も企業を見る目が肥えてきており、「働きやすさ」や「企業カルチャー」、「社会的意義」などを重視する傾向が強まっています。もはや企業ブランドや知名度だけでは学生の関心を引けなくなってきているのです。

こうした変化の背景には、いくつかの重要な社会的要因が挙げられます。

■ 少子化による母集団の縮小

日本では少子高齢化が急速に進んでおり、大学卒業予定者の数は年々減少しています。これにより、企業がターゲットとする学生の“母集団”自体が小さくなっており、従来通りに母集団形成を行っても、十分な数の応募を得ることが難しくなっています。競争が激化する中、ただ「待つだけ」の採用からは脱却しなければなりません。

■ 学生側の企業選びの多様化

かつては「安定」「大手」「有名企業」といった基準が就職活動において重視されてきましたが、今の学生はより多様な価値観で企業を選ぶ傾向にあります。たとえば、

- スタートアップやベンチャー企業への関心

- 地方企業での地域貢献を志向

- 副業・パラレルキャリアが可能な柔軟な働き方

- 社会的意義やSDGsへの取り組み

などが、企業選びの基準として上位に来るようになっています。このように価値観が多様化している現在、企業は「自社の魅力は何か」「学生にどのように伝えるか」を真剣に考えなければ、候補者の心をつかむことができません。

1.2 2026年卒データから読み解く新卒採用のいま

近年、採用活動は「企業が学生を選ぶ」時代から「学生に選ばれる」時代へと大きく変化しています。

その中で企業は、「いつ、誰に、どのようにアプローチするか」が問われています。

本記事では、マイナビが発表した2026年卒の最新データをもとに、学生の就職観の変化、内定率の推移、企業の囲い込み戦略の加速、学生側の価値観の多様化などを総合的に分析し、これからの新卒採用戦略のヒントをお届けします。

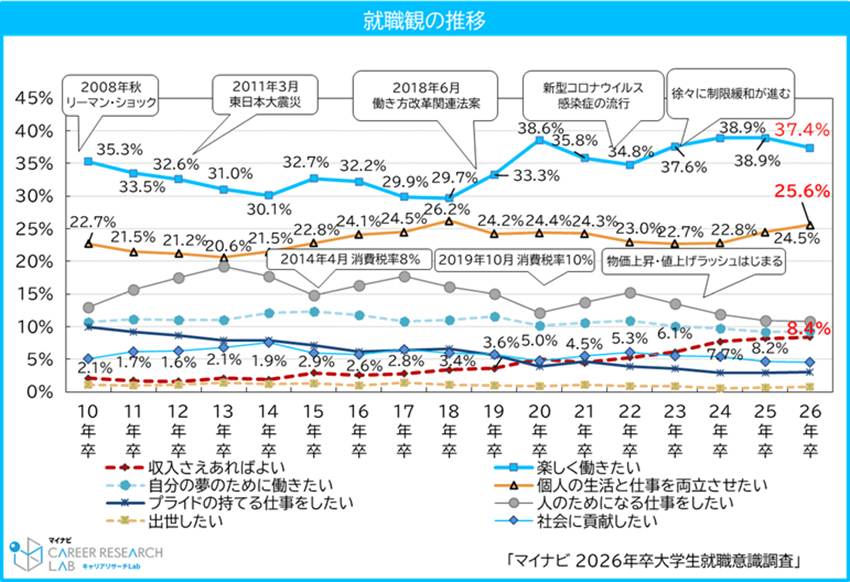

1.3 就職観の変化と昨年比較:「楽しく働きたい」が4割目前

【1】 昨年(2025年卒)との比較ポイント

| 就職観 | 2025年卒 | 2026年卒 | 増減 |

| 楽しく働きたい | 38.9% | 37.4% | ▼1.5pt |

| 個人の生活と仕事を両立させたい | 38.9% | 25.6% | ▼13.3pt |

| 社会に貢献したい | 7.9% | 8.4% | ▲0.5pt |

注目ポイント:

「個人の生活と仕事を両立させたい」が大幅減少。一方で「楽しく働きたい」は引き続き最多を維持。

これは、「仕事=我慢するもの」から、「仕事=自己実現・楽しさ」の場という意識の変化を反映しています。

【2】企業の動き:新卒採用の囲い込みがますます早期化・強化

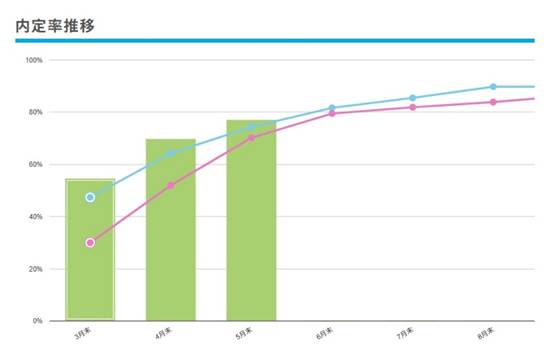

◆ 2026年卒の内定率は、昨年比でも早期化傾向が継続

| 月末時点 | 2025年卒 | 2026年卒 | 増減 |

| 3月末 | 約50% | 約55% | ▲5pt |

| 4月末 | 約65% | 約70% | ▲5pt |

| 5月末 | 約75% | 約77% | ▲2pt |

| 6月末以降 | 約85〜90% | 約90%超 | ▲増加傾向 |

採用スケジュールの前倒し化が顕著で、大手企業を中心に2年生の冬・3年生の春前には選考が事実上スタートしています。

◆ 囲い込みの具体策も進化

- 内定前インターンやリクルーター制度による“囲い込み”

- 内定者コミュニティの活性化(Slack・Discordなど)

- 早期内定後のフォロー面談や、配属希望面談の導入

- 「条件提示前に承諾意向確認」といった囲い込み事例も増加

➤ 採用現場への示唆:

- 学生とのタッチポイントを早め、信頼関係を築く仕組みづくりが必要

- 内定承諾前の「温度感」を測る施策も重要

【3】学生側の動き:中小企業・起業志向の兆しも

◆ 中小企業志望者の静かな増加

2026年卒では、学生の一部が「大手企業一辺倒」から「自分に合った環境」へと目を向け始めています。

以下のような意識が高まっています:

- 「大企業=安定」より「中小でも裁量をもてる環境」

- 「早期に成長できる職場を選びたい」

- 「ベンチャー・スタートアップ企業の情報を積極的に探す」

◆ 起業や複業志向も徐々に台頭

- フリーランス経験者の就活生も登場

- キャリア初期から副業・兼業を前提に企業選びを行う学生も

- 「会社に依存しない働き方をしたい」という価値観が拡大中

➤ 採用現場への示唆:

- 中小企業やベンチャーも「自社の魅力発信」に注力すれば優秀層の獲得が可能

- 自由度・柔軟性の高い働き方を提示することで、志望度を高められる

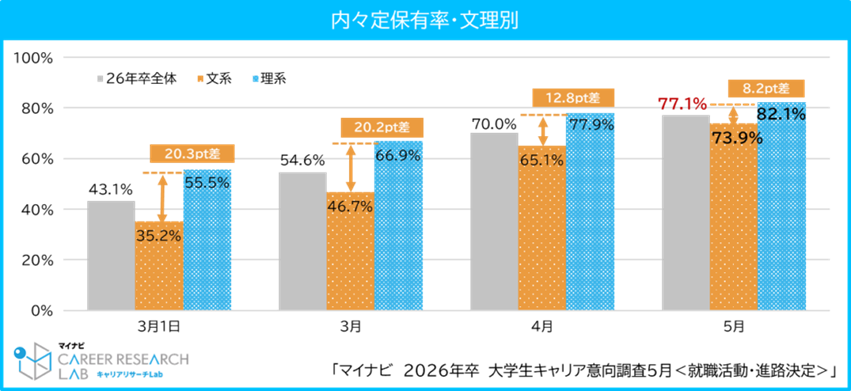

【4】文理別データから見る“内々定保留”への対応

文系・理系ともに内定をすぐには承諾しない傾向が続いており、囲い込みと承諾の間に「空白期間」が生まれているのが実態です。

| 年度 | 文系保留率 | 理系保留率 | 差分 |

| 2023年卒 | 55.5% | 75.8% | 20.3pt差 |

| 2024年卒 | 46.7% | 66.9% | 20.2pt差 |

| 2025年卒 | 65.1% | 77.9% | 12.8pt差 |

| 2026年卒 | 73.9% | 82.1% | 8.2pt差 |

◆ 保留理由(ヒアリング調査より)

- 他社選考をまだ受けている

- 内定の“質”に納得していない(待遇・配属・ミッション)

- 入社後のキャリアが見えづらい

➤ 採用現場への示唆:

- 「内定後のフォロー設計」はもはや必須(会社の将来像と共に語ること)

- 配属の見える化、ミッション型説明会の導入などで志望度UPが期待できる

2.働き方改革による企業文化の再定義

政府主導の働き方改革が進んだことで、長時間労働や年功序列のカルチャーは見直されつつあります。企業にとっても、「多様な人材が働きやすい職場」であることが採用活動におけるアピールポイントとなってきました。

たとえば、

- フレックスタイム制の導入

- リモートワークの推進

- ジェンダー平等の推進

- ワークライフバランスの支援制度

など、制度面での整備は学生からの注目度も高く、選考の判断基準としても重視されています。学生は自らのキャリアビジョンに合致する「文化」や「価値観」を企業に求めています。

2.1 DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展

また、デジタル技術の進展は採用の在り方にも大きな影響を与えています。企業はオンライン説明会やWeb面接、AIによるエントリーシートのスクリーニングなどを導入し、選考の効率化と可視化を進めています。さらに、SNSやYouTubeなどを通じて、自社の文化や社員の声を発信する企業も増えており、これらのデジタルツールは「リアルな企業像の伝達手段」として機能しています。

一方で、デジタルだけに頼ったコミュニケーションでは「温度感」や「共感」が伝わりづらい場面もあるため、企業はオフラインとオンラインのハイブリッドな施策を戦略的に組み合わせる必要があります。

これからの採用は“戦略”の時代へ

このように、採用市場を取り巻く環境は大きく変化しており、「ただ募集をかける」「待つだけの採用活動」では、もはや優秀な人材を確保することができません。求められるのは、企業の戦略と強みを最大限に活かした**“攻め”の採用活動**です。

これからの新卒採用では、学生との“共感”を生み出すストーリーテリング型の情報発信や、双方向の関係構築、個別化されたアプローチが重要になります。母集団を多く集めることに固執するのではなく、「マッチ度の高い人材をいかに惹きつけ、関係を深めていくか」が成功の鍵となるのです。

新卒採用手法の重要性とは何か

企業にとって新卒採用は、将来的な幹部候補の確保や組織の若返り、社風の継承といった重要な戦略的施策です。採用手法の選定は、単に採用コストの最適化だけでなく、組織文化にマッチする人材を見極め、長期的な定着と成長を実現するための鍵となります。

採用手法が企業のブランドイメージや学生との接点に直結する時代だからこそ、「どのような方法で採用するか」は採用活動の成功を左右する最重要ポイントなのです。

新卒採用の成功に向けたやり方

成功する新卒採用には以下のような戦略的アプローチが必要です。

- ターゲット人材の明確化(ペルソナ設定)

- 採用チャネルの選定と使い分け

- 採用プロセスの設計と可視化

- 学生との継続的な接点構築

- 入社後フォローまでを含めたトータル設計

これらは決して一朝一夕で成し遂げられるものではありませんが、持続的な取り組みが企業の魅力を高めることにつながります。

3.成功する新卒採用手法の秘訣

3.1 ダイレクトリクルーティングの活用法

ダイレクトリクルーティングとは、企業側が自ら学生にアプローチを行う採用手法です。従来型の「待ちの採用」とは異なり、求める人材像に合致した学生に直接アプローチできることが最大の利点です。

【活用ポイント】

- スカウトメールを活用し、魅力的なメッセージを送る

- オンライン面談やカジュアル面談で関係性を構築

- 専門職志向の学生や研究職志望者には特に有効

3.2 リファラル採用のメリットと実践

リファラル採用は、既存社員が友人・知人を紹介する形の採用方法です。

【メリット】

- 社風や業務内容にマッチした人材が集まりやすい

- 紹介者がフォローすることで早期離職のリスクが低減

- 採用コストを抑えることが可能

【実践方法】

- 社内で紹介制度を明確にし、インセンティブを設ける

- 社員が「紹介したくなる」職場環境づくり

- 紹介者の声をWebサイトやSNSで紹介するなどの広報戦略

3.3 SNSを使った新しいアプローチ方法

Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、YouTubeなど、若年層の情報収集ツールとしてSNSの影響力は年々高まっています。

【SNS活用のポイント】

- 採用専用アカウントを開設し、企業の日常や社員の声を発信

- 学生向けにライブ配信やQ&Aイベントを実施

- リール動画やショート動画で共感を生むストーリーを展開

SNSは企業ブランディングと採用をつなぐ有効な橋渡しとなります。

3.4 インターンシップを通じた人材育成

インターンシップはもはや「プレ採用活動」として定着しています。企業にとっては学生の理解を深め、ミスマッチを減らすチャンスです。

【成功させるコツ】

- 短期だけでなく長期インターンを用意

- 実務に直結した業務体験を提供

- 終了後にフィードバック面談を実施し、意欲のある学生と継続接点を持つ

オンライン選考の利点と注意点

コロナ禍以降、オンライン選考は標準化されました。地理的制約を超えて広範な学生にアプローチできることが最大の利点です。

【利点】

- 学生・企業双方の移動・会場コスト削減

- 面接設定の柔軟性が高まる

【注意点】

- 通信環境によるトラブル対策

- 非言語情報の把握が難しいため、評価項目の見直し

- オンラインだからこそ、表情・声色の変化に敏感な面接官の育成が重要

4.新卒採用手法の種類と特徴

4.1 クリエイティブな体験を重視する採用へシフト

近年、学生の価値観や選考プロセスへの期待が変化する中で、企業も多様で個性的な採用手法を導入しています。特にZ世代と呼ばれる若年層は、「堅苦しい選考」や「一方通行のやり取り」よりも、双方向的でクリエイティブな体験を重視する傾向が強く、採用活動に“エンタメ性”や“リアルな職場体験”を持たせることが重要になってきています。

ここでは、実際に企業が取り入れて成果を上げているユニークな選考手法を、具体的な事例とともにご紹介します。

4.2 なぜユニークな採用手法が今、重要なのか?

これらのユニークな採用手法には共通点があります。それは「学生にとって、ただの“選考”ではなく、“体験”になる」ということです。Z世代は特に、「リアルで、共感できる企業体験」を求めており、企業側も単なる採用活動を超えて、自社のカルチャーや価値観を“体験”として届けることが問われています。

また、これらの手法は選考の質を上げるだけでなく、採用ブランディングやSNS拡散、広報活動との親和性も高く、採用活動そのものが企業価値を高めるプロモーションにもなり得ます。

伝統的な採用方法との比較

| 項目 | 伝統的手法 | 新しい手法 |

| 情報発信 | 就職情報サイト | SNS・動画・イベント |

| 面接形態 | 対面 | オンライン・録画提出 |

| 接触タイミング | 学生側から | 企業側からもアプローチ |

| コスト | 中~高 | 工夫次第で低コストも可能 |

フリーランス人材の採用可能性

新卒でフリーランスを目指す学生も増えつつあります。副業やプロジェクト単位の仕事に興味を持つ若年層へのアプローチとして、企業内フリーランスや業務委託を前提とした採用提案も検討されています。

5.注目の企業が実施する新卒採用手法

5.1 サイボウズ株式会社:インターンを通じた継続的コミュニケーションと透明な情報発信

取り組み概要:

サイボウズは「100人100通りの働き方」を掲げるユニークな企業文化で知られており、採用活動でもそれを体現しています。同社は、新卒採用において単発型ではなく、長期的かつ段階的な接点を重視しています。特に、インターンシップをきっかけとした継続的な関係づくりに力を入れており、インターン終了後も社員との1on1面談や座談会を定期開催。学生のキャリア観や価値観の変化に合わせてフォローすることで、高い内定承諾率と定着率を維持しています。

特徴的な点:

- 実務型インターンで「サイボウズの働き方」を実感

- 社員ブログや動画による職場環境の“見える化”

- 働き方に関する透明性の高い情報発信(社内制度をオープンに公開)

効果:

- 学生との信頼関係が強化され、企業理解が深まる

- 「会社の実像」を知った上で応募するためミスマッチが少ない

- 採用ブランディングにも寄与し、優秀層からのエントリー増加

5.2 株式会社メルカリ:SNSや社員ブログを活用した企業カルチャーの訴求

取り組み概要:

メルカリは、Z世代との親和性を最大限に活かし、SNSやオウンドメディアを中心にした情報発信型の採用活動を展開しています。Twitter(X)やInstagram、YouTubeを活用し、現場社員のリアルな声や仕事風景、企業カルチャーを“日常的に”発信。これにより、学生との距離感を縮め、「メルカリで働くこと」がリアルに想像できる環境を作り出しています。

特徴的な点:

- 「メルカン(mercan)」という自社メディアで社員インタビューや開発秘話を公開

- 採用チームによるライブ配信やオープンチャットを活用

- 採用担当者が個人アカウントで学生と交流する柔軟な運用

効果:

- ブランド力だけに頼らず、社員の“人間性”で惹きつけることが可能に

- ミレニアル世代・Z世代の共感を得る採用コミュニケーションが確立

- 「情報の非対称性」を解消し、内定承諾率の向上につながる

5.3 株式会社リクルート:リファラル制度とAIによるエントリー選考の効率化

取り組み概要:

採用の大手であるリクルートは、自社の新卒採用でも革新的な取り組みを行っています。中でも注目すべきは、AIを活用した応募者データの分析による選考効率化と、社員紹介(リファラル)制度の導入です。

リクルートでは、エントリーシートの評価や面接スケジュールの最適化にAIツールを導入し、選考プロセスの質とスピードを両立させています。また、リファラル制度では、社員が「一緒に働きたい」と思う学生を推薦する形式で、組織文化にマッチした人材をピンポイントで採用することに成功しています。

特徴的な点:

- AIによるエントリーシートの事前スクリーニング

- 面接官による「構造化面接」の徹底

- 紹介制度における社員へのインセンティブ設計

効果:

- スピーディーで質の高い選考が実現

- 内定後のフォロー体制も整備され、早期離職率が低下

- 採用活動全体のPDCAサイクルが精緻化される

5.4 ゲーミフィケーション型選考(ゲーム体験を通じて適性を測る)

概要:

応募者に対して、仕事に関連するシミュレーションやゲームを用いたタスクを通して、創造力や論理的思考力、チームワークなどの資質を評価する手法です。

企業事例:株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントでは、エンジニアやクリエイター志望の学生に向けて、ゲーム開発や仮想プロジェクトを用いた選考イベントを実施しています。特に「技育CAMP」などのハッカソン形式のインターンでは、参加者がリアルタイムでコードを書きながら競い合うことで、スキルだけでなく主体性や協調性を可視化できます。

企業事例:楽天グループ株式会社

楽天も、ゲーミフィケーションを取り入れた「Rakuten Hackathon」などを通じて、エンジニア人材の発掘を強化しています。こうした選考手法は、「単なる学歴や履歴書では測れない才能」にフォーカスできる点で注目されています。

5.5 ビジネスコンテスト形式

概要:

学生が実在のビジネス課題に取り組み、成果や提案内容を評価する選考スタイル。アイデアの発想力やプレゼン能力、チームでの課題解決力が問われます。

企業事例:P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン)

P&Gでは長年にわたり、「P&Gビジネスチャレンジ」や「CEO Challenge」などのビジネスコンテストを実施。参加者はマーケティング戦略や商品企画の課題に対してプレゼンを行い、実際の社員が評価します。入賞者はそのまま内定候補としてスカウトされることもあり、「実力で評価される選考」として人気です。

企業事例:リクルートグループ

リクルートでは、「RBC(Recruit Business Contest)」という学生向けコンテストを開催。実際の社会課題をテーマにして、イノベーティブな提案を求める形式で行われています。アウトプット重視の選考手法として定評があり、志望度の高い学生を深く見極める場となっています。

5.6 YouTube面接やVlog選考

概要:

自己PR動画やVlog(ビデオブログ)形式の映像を通じて、応募者の表現力や発信力、パーソナリティを評価する選考方法。静的なエントリーシートでは伝わりにくい個性や熱意が可視化されます。

企業事例:株式会社LIG

Web制作会社LIGでは、履歴書の代わりに“自分をプレゼンする動画”を提出させるユニークな採用手法を実施しています。社員の半数がクリエイターという同社では、「書類より映像で語る」ことの方がその人らしさを表現できると考えており、面白い編集や演出も評価対象です。

企業事例:株式会社SmartHR

SmartHRは、Vlogや自己紹介動画での選考を導入し、SNS世代の若者との親和性を高めています。「働いてみたい企業」として話題になるため、採用段階でのブランディング効果も狙っています。

5.7 メタバース空間での合同説明会・面談

概要:

仮想空間(メタバース)で説明会や面接を実施する形式。学生はアバターで参加し、地理的制約を超えて気軽に企業と交流できるというメリットがあります。

企業事例:株式会社日立製作所

日立は、バーチャル空間での新卒採用イベントを導入。2022年からはメタバース説明会を開催し、仮想のオフィスや工場の見学、社員アバターとのQ&Aなどを体験できるようにしました。「対面では緊張して話せない学生でも、気軽に参加しやすい」として好評を得ています。

企業事例:株式会社NTTドコモ

NTTドコモも、学生向けにメタバース空間を活用した説明会を複数回開催。360度の視野で自由に移動できる空間を使って、部署ごとのブースを巡りながら社員と交流できるように設計されています。技術力をアピールすると同時に、デジタル時代に即した革新的な企業姿勢を打ち出しています。

6.実績を基にした成功のノウハウ

これらの企業が共通して成功している背景には、単なる「流行の採用手法の導入」ではなく、自社の文化・目的に合致した採用設計と、応募者との長期的な関係構築への投資があります。以下に、成功企業に共通する3つのキーポイントを整理します。

6.1 学生と双方向の接点を継続して持ち続ける工夫

- 単発的な説明会ではなく、インターン・座談会・SNS交流など複数チャネルでの接点を確保

- 応募前の段階から「関係性づくり」を始めることで、内定後のギャップを減らす

- 採用活動を「選考」ではなく「コミュニケーションの場」として設計

6.2 一方通行ではない選考体験

- 面接だけでなく、「学生が企業を評価する場」としての双方向性を担保

- フィードバック型の選考(ES・面接後にコメントを返すなど)を導入し、候補者の成長にも貢献

- オープンな情報提供と、選考体験自体の透明性を高める工夫が求められる

6.3 個々の強みに寄り添った評価視点

- 書類のスペックや学歴に頼らず、「プロセス」や「価値観の一致」を重視

- Vlog、プレゼン、チームワーク選考など、多面的なアセスメントを導入

- 採用後のキャリア支援や成長環境も含めた“育成型採用”の実現

6.4 成果を上げる企業に共通する“哲学”

成功している企業は、新卒採用を「ただの人員確保」ではなく、**“未来の組織文化を創るための投資”**と位置づけています。そして、その考え方を基に、学生との出会い方・伝え方・選び方のすべてにおいて、自社らしさを貫いています。

一過性の流行を追うのではなく、自社の理念と採用体験をリンクさせることこそが、新卒採用成功の最大の秘訣だといえるでしょう。

7.新卒採用活動の実施に向けた準備

7.1 採用活動のためのやることリスト

- ターゲット層の定義

- 採用チャネルと手法の決定

- コンテンツ作成(説明会資料、SNS素材など)

- 面接官・選考担当者の研修

- 採用サイトの整備

- スケジュール・フローの明確化

- フォローアップ体制の準備

7.2 コストと効果を考えた方法選び

採用手法の選定にはROI(投資対効果)の視点が不可欠です。特に中小企業では「低コスト高効果」が求められます。たとえば:

- オンライン説明会:コスト◎/接点△

- SNS採用:コスト○/接点○/運用スキル要

- リファラル:コスト◎/接点◎/制度整備が必要

7.3 成果を上げる新卒採用手法の全体像

今後の新卒採用の課題と展望

- 母集団形成の難化

- 学生の企業選びの価値観の変化(やりがい・柔軟性・成長環境)

- 採用後の定着率の低下

これらを解決するには、採用前・中・後の一貫した戦略が不可欠です。

新卒採用手法の改善と成功に向けて

- 採用活動を「企業ブランディングの一部」として捉える

- PDCAサイクルを回すためのデータ蓄積と分析

- 他社事例や市場動向を踏まえた柔軟なアップデート

8.最後に

8.1 選ばれる企業になるために、いま見直すべき“新卒採用”の本質

これからの新卒採用は、明らかに転換期にあります。かつてのように「企業が候補者を選ぶ」一方通行の時代は終わりを迎え、「学生から選ばれる企業」こそが人材獲得競争を勝ち抜く時代へと移行しています。

情報化が進み、SNSや口コミを通じて企業の内情が簡単に可視化される現代において、学生たちは企業の表面的な魅力だけでなく、**「どんな人と働けるか」「どんな価値観が共有されているか」「その企業でどのように成長できるか」**といった、より本質的な観点で企業を見極めるようになっています。

つまり、これからの採用活動において企業が問われるのは、「自社がどれだけ魅力的か」ではなく、**「自社の価値を、学生一人ひとりにどう届けられるか」**という、より高度なブランディングとコミュニケーションの力なのです。

採用人数ではなく、「誰と働くか」を重視する時代へ

少子化が進行する日本において、学生の母集団そのものが縮小している中、単に採用人数を追いかけるような“量重視”の採用では限界があります。これからは、**「どれだけ多く採るか」ではなく、「誰と一緒に未来をつくるか」**を重視した“質の高い採用”へとシフトしていく必要があります。

企業文化と価値観に共鳴し、主体的に行動できる人材との出会いをいかに創り出すか。そのためには、企業側も学生に対して真摯に向き合い、対話を通じて信頼関係を築く姿勢が欠かせません。

人材は「資源」ではなく「資産」である

これまで多くの企業では、人材を“コスト”や“労働力”という視点でとらえることが多くありました。しかし、これからの時代、企業成長の鍵を握るのは間違いなく“人”です。そしてその“人”は、決して使い捨て可能な「資源」ではなく、**企業に価値を生み出し続ける「資産」**です。

特に新卒という若い人材には、組織を活性化させる柔軟な発想力や、新しい技術・文化を受け入れる適応力があります。彼らの個性やポテンシャルを活かし、引き出し、成長を共にすることができれば、企業にとっても計り知れない価値となります。

だからこそ、新卒採用は「入口管理」ではなく、「未来を担う人材との対話」であるべきなのです。

新卒採用は、企業の未来そのものである

採用という活動は、単なる人員確保ではありません。企業の10年後、20年後を担う人材を迎え入れる、極めて戦略的かつ未来志向の経営活動です。

短期的な人手不足を埋めるためだけの採用から脱却し、「自社らしさ」を貫いた選考と育成を通じて、企業の本質的な価値を磨き上げる。その取り組みは、単なる人事戦略ではなく、企業文化を更新し、社会からの信頼を獲得し続けるための原動力になるでしょう。

学生の可能性を信じる企業が、選ばれる時代へ

「学生を評価する」のではなく、「学生の可能性を信じ、ともに育てていく」という姿勢こそが、今の新卒市場で信頼を得るための第一歩です。

株式会社S.I.Dはこれからも採用や転職に関する情報を発信していきます。

どれだけ多くの応募を集められるかではなく、**“一人の学生の人生に、どれだけ深く関われるか”**を問い直すとき、新卒採用は単なる「採用活動」から、「組織の未来を創る活動」へと進化します。

そして、それこそが「選ばれる企業」の真の姿なのです。