目次

1.あなたの権利を守るための基礎知識

2.専ら派遣の法的規制とその内容

3.「グループ内」の定義とは?

4.グループ内派遣の実態

5.最後に・・・

1.あなたの権利を守るための基礎知識

1.1 専ら派遣とは?定義と法律的枠組み

「専ら派遣」という言葉を耳にしたことがある方は少なくないでしょう。

特にグループ企業内での派遣や、特定の取引先にほぼ全ての労働者を派遣している企業の場合、「うちは専ら派遣に該当するのでは?」と不安を抱く労働者も多いはずです。

まず、「専ら派遣」とは、派遣元事業主が派遣労働者を主として特定の派遣先にのみ派遣している状態を指します。

労働者派遣法第23条(旧第24条)や関連省令により、派遣元事業主は「派遣先の数が著しく限定されている場合」や「派遣労働者の派遣先割合が極端に偏っている場合」、専ら派遣事業として法的制限の対象になります。

つまり、特定の取引先(あるいは親会社)にしか派遣していない場合、その派遣元事業は**「労働者派遣事業の名を借りた偽装請負」や「名目的な子会社運営」**と見なされるおそれがあります。

1.2 専ら派遣の目安とは?

厚生労働省の通達(平成15年3月31日職発033101号、及びその後の改正通達)によれば、

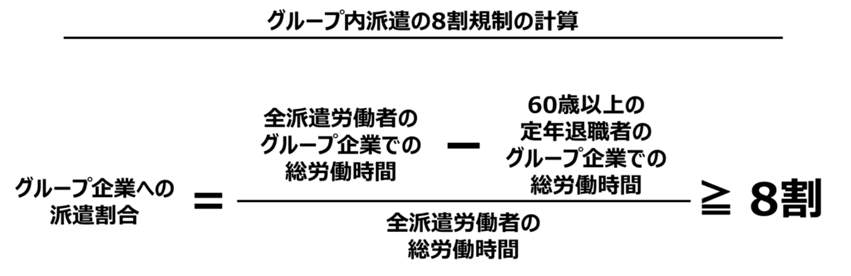

**「派遣労働者の派遣先が全体の8割を超える場合」**には、専ら派遣とみなされる可能性が高いとされています。

ここで重要なのは、「派遣売上の8割」ではなく、

「派遣労働者数」または「派遣労働者の総稼働時間(延べ就業時間)」の割合で判断されるという点です。

つまり、形式的な取引金額や派遣契約件数ではなく、実際にどれだけの労働時間が特定の派遣先で費やされているか、

という実態ベースの比率で専ら派遣かどうかを判断します。

たとえば、派遣労働者全体の延べ稼働時間のうち、特定の1社(あるいはグループ企業)での勤務が全体の80%を超えている場合、専ら派遣とみなされるリスクが非常に高いと考えられます。

1.3 労働者派遣法の概要と専ら派遣の位置付け

労働者派遣法は、正式には**「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」**といいます。

その目的は、派遣労働者の雇用の安定、適正な就業条件の確保、及び労働市場の健全な発展を図ることにあります。

この法律では、派遣元事業主に対して以下の義務を課しています。

- 派遣元責任者の選任

- 労働者派遣契約の書面化

- 派遣先との適正な取引関係の維持

- 均等待遇・均衡待遇の確保

- 雇用安定措置の実施

そして、これらの前提として「派遣元が独立した事業として機能していること」が求められます。

専ら派遣に該当すると、この独立性が疑われ、行政指導や許可取消の対象になる可能性があります。

つまり、専ら派遣は派遣法の「グレーゾーン」ではなく、明確な規制対象です。

1.4 60歳以上の高齢者に対する特別規定とは?

ただし、例外も存在します。

労働者派遣法では、60歳以上の高齢者を対象とする場合には、専ら派遣の規制が緩和されます。

これは、高齢者の再就職機会を広げる目的から設けられたもので、

「定年後再雇用」「嘱託契約」「シニア派遣」などの形で活用されています。

厚生労働省はこの点について、「高齢者派遣は、専ら派遣に該当しても直ちに違法とはならない」と明言しています。

その理由は以下のとおりです。

- 高齢者は再雇用の選択肢が限られており、グループ内派遣などを通じて雇用を継続することが社会的に有益。

- 派遣法の目的である「雇用の安定」と「人材活用の多様化」に資する。

したがって、60歳以上の労働者がグループ内で派遣される場合は、**専ら派遣規制の「例外」**として認められます。

2.専ら派遣の法的規制とその内容

2.1 派遣と出向の違いとは?

しばしば混同されるのが「派遣」と「出向」の違いです。

どちらも「他社で働く」という点では似ていますが、法的な性格はまったく異なります。

| 区分 | 派遣 | 出向 |

| 雇用関係 | 派遣元とのみ継続 | 出向元と出向先の両方に関係を持つ(二重雇用もあり) |

| 指揮命令 | 派遣先が直接行う | 出向先が業務を指揮、ただし人事権は出向元が保持する |

| 契約関係 | 労働者派遣契約 | 出向契約(労働契約の一部変更) |

| 法的根拠 | 労働者派遣法 | 労働契約法・民法上の合意 |

特に「グループ会社間の出向」と「グループ内派遣」は区別が曖昧になりがちです。

派遣の場合は労働者派遣法の許可を要しますが、出向は原則自由に行えます。

しかし、実態として出向ではなく派遣の要件を満たしている場合(例:出向元が賃金を負担せず、派遣先が業務指揮命令を行っている)は、「偽装出向」=違法派遣とみなされることがあります。

2.2 専ら派遣割合が8割を超える場合の注意点

専ら派遣の判断基準として最も重要なのが、**「派遣先集中割合」**です。

厚生労働省の運用指針では、次のような考え方が示されています。

- 派遣労働者の8割以上が同一派遣先で就業している場合、専ら派遣と判断される可能性が高い。

- 取引先の数が極端に少ない場合(例えば1社のみ)、独立した派遣事業とは言えない。

- 売上高や派遣日数でも判断されることがある。

このような場合、労働局から次のような行政対応を受けることがあります。

- 立入検査・報告徴収

- 是正指導または改善命令

- 最悪の場合、労働者派遣事業の許可取消

専ら派遣と判断されると、「形式的に派遣事業の形を取っているが、実質的には請負や子会社運営と変わらない」と評価され、派遣事業の適格性を失うとされるのです。

企業側としては「グループ会社間で人員を融通しているだけ」と考えるかもしれませんが、労働者派遣法上の許可事業を営む限り、独立性を確保する義務があります。

2.3 グループ内派遣とその法律上の取り扱い

グループ内派遣とは、同一企業グループ(親会社・子会社・関連会社など)の間で行われる派遣です。

この形態は日本企業に非常に多く、製造業やIT業、物流・サービス業などで広く見られます。

しかし、この「グループ内派遣」が専ら派遣に該当することも多く、行政からの指導対象となるケースがあります。

2.4 グループ内派遣が問題視される理由

- 派遣元の経営独立性が乏しい

- 実質的に親会社の人事部門が運営しており、独自の営業活動がない。

- 派遣労働者のキャリア形成が限定的

- 他社への派遣実績がないため、スキルアップや転籍機会が少ない。

- 労働者派遣法の趣旨から逸脱

- 派遣法は人材の流動化・多様な働き方を促す制度であり、「親会社専属の子会社運営」は想定外。

実際、厚生労働省の通達(平成27年改正以降)でも、

「専ら派遣を行う事業主については、派遣事業の許可要件に適合しないものとして取り扱う」と明記されています。

3.「グループ内」の定義とは?

3.1 「グループ内」の範囲と実態

親会社を頂点とする資本関係(支配・被支配関係)にある企業の範囲を意味します。

具体的には、会社法や会計基準における以下のような関係性が該当します。

- 親会社が議決権の過半数を保有する「子会社」

- 子会社を通じて間接的に支配している「孫会社」

- 共同支配関係にある「関連会社」(持株比率20~50%程度)

派遣元事業主が連結子会社でない場合(連結決算を導入していない場合)

- 派遣元事業主の親会社等

- 派遣元事業主の親会社の子会社等

※親子関係は外形基準で判断(議決権の過半数を所有、資本金の過半を出資など)

4.グループ内派遣の実態

4.1 グループ内派遣が認められるケース

ただし、次のような条件を満たす場合には「専ら派遣」と判断されにくい傾向があります。

- 複数の派遣先(外部企業)に実績がある

- 派遣元が独立した営業部門を有している

- 派遣労働者のキャリア支援・教育訓練制度が整備されている

- 派遣元が自社の労務管理・評価制度を確立している

つまり、形式的にグループ内派遣であっても、実質的な独立性が認められれば違法とはならないのです。

4.2 専ら派遣に対する罰則と違反のリスク

もし専ら派遣に該当し、是正しないまま事業を続けた場合、以下のようなリスクが発生します。

- 行政処分(指導・改善命令・許可取消)

- 労働局が立入調査を行い、是正勧告が出されます。

- 改善が見られない場合、最終的に「労働者派遣事業許可取消処分」となることがあります。

- 民事上のリスク

- 派遣契約が無効とされ、派遣先企業と労働者の間に「直接雇用関係」が成立する場合があります。

- 刑事罰

- 悪質な場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(労働者派遣法第59条)を科されることもあります。

特に最近では、偽装請負・名ばかり派遣などの摘発が強化されており、

グループ内派遣だから大丈夫という認識は通用しません。

4.3 労働者派遣法第59条の位置づけ

労働者派遣法第59条では、派遣法上の義務違反に対して刑事罰が定められています。

条文の中では、**「事業主」または「法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者」**が対象とされています。

つまり、原則として罰則を受けるのは、

- 違法行為を行った派遣元事業主(法人)

- その法人の業務を実質的に統括する代表取締役などの経営者です。

4.4 派遣元責任者や派遣先責任者は?

- 派遣元責任者や派遣先責任者は、法令遵守や苦情処理などの「現場責任」を負いますが、刑事罰の直接対象になることは基本的にありません。

- ただし、派遣元責任者が故意または重大な過失で違法行為(無許可派遣や虚偽報告など)を主導・実施した場合には、**「従業者としての個人責任」**が問われることがあります。

4.5 派遣先企業が処罰されるケース

派遣先側も、次のような違法行為に関与した場合は処罰の対象になり得ます。

- 無許可業者から派遣を受け入れた

- 偽装請負(実質的に指揮命令しているのに請負契約を装っている)を行った

- 派遣可能期間を超えて受け入れた

この場合は、派遣先企業の代表者または違法行為に関与した管理者が罰則の対象になることもあります。

| 立場 | 刑事罰の対象になるか | 主な責任内容 |

| 派遣元事業主(法人) | 〇 | 違法派遣の主体。許可取消・罰金の対象 |

| 派遣元代表者(経営者) | 〇 | 法人の違法行為に対する代表責任 |

| 派遣元責任者 | △ | 違法行為を主導した場合に限り対象となる可能性 |

| 派遣先責任者 | △ | 違法派遣の受入れ・偽装請負などに関与した場合のみ対象 |

| 派遣労働者 | × | 処罰対象ではない(保護される立場) |

5.最後に・・・

専ら派遣やグループ内派遣は、一見すると「安全で安定した働き方」に見えるかもしれません。

しかし、法的には非常に微妙な位置にあり、派遣元企業の運営実態次第で違法にも合法にもなり得るのが実情です。

もしあなたが派遣社員として働いていて、次のような状況に心当たりがあるなら、注意が必要です。

- 派遣先がいつも同じ会社で、何年も変わっていない

- 派遣元の担当者が実質的に親会社の社員

- 他の派遣先で働く機会が一切ない

- キャリアアップ支援や教育訓練がない

これらは「専ら派遣」の典型的な兆候です。

一方で、60歳以上の方については例外的にグループ内派遣が認められています。

これは高齢者の雇用継続・社会参加の促進を目的としており、社会的にも重要な役割を果たしています。

最も大切なのは、自分の雇用形態を正しく理解し、必要に応じて専門機関に相談すること。

労働局の「派遣労働相談コーナー」や「労働者派遣適正事業推進協議会」などは、無料で相談に応じています。

グループ内派遣の実態は、企業によって千差万別です。

しかし、いずれの場合でも労働者には「適正な雇用管理」「均等待遇」「キャリア形成支援」を受ける権利があります。

▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】

▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】

派遣の仕組みを正しく理解し、

自らの権利を守る行動を取ることが、これからの時代を安心して働く第一歩です。