目次

1.転職後の年末調整に関する基本知識

2.退職後の大まかな流れ

3.転職時の年末調整の注意点

4.無職時の年末調整の注意点

5.Q&A こんなケースはどうなるの?

6.最後に・・・

1.転職後の年末調整に関する基本知識

転職という大きなライフイベントは、働き方だけでなく税金の手続きにも影響します。特に、多くの人が「なんとなく会社に任せている」年末調整は、転職によって手続きが複雑になりやすく、提出する書類やタイミングを誤ると、還付金が受け取れなかったり、思わぬ追徴税が発生したりすることもあります。ここでは、まず転職者が絶対に押さえておくべき“年末調整の基本”について、丁寧に解説します。

1.1 年末調整とは何か?

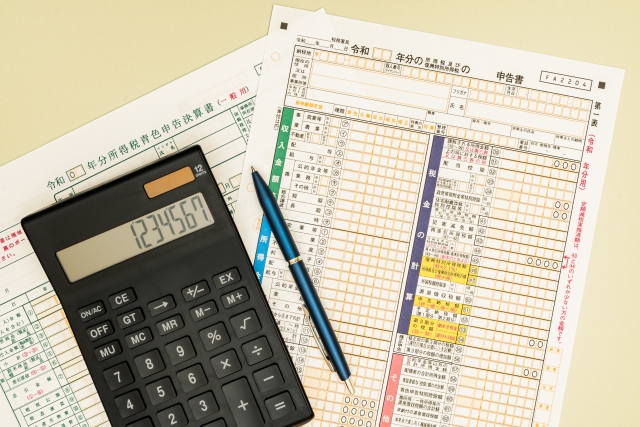

年末調整とは、給与を支払う会社が、1年間の源泉徴収税額と実際に納めるべき所得税額を年末に精算する手続きのことです。

給与所得者—つまり会社員やアルバイトなど—は、給与を受け取る際に毎月一定額の所得税を源泉徴収されています。しかし、毎月の源泉徴収額はあくまで概算であり、扶養人数や保険料、年末までの給与総額によって、年間の正しい税額とはズレが生じます。このズレを、正しく調整するのが年末調整です。

1.2 年末調整と確定申告の違い

よくある勘違いが「年末調整をすれば確定申告は不要」という理解です。しかし実際には、次のような場合は確定申告が必要になります。

- 年間給与が2,000万円を超える

- 2か所以上から給与を受け取っている

- 医療費控除を使う場合

- ふるさと納税をワンストップ特例ではない方法で申請する場合

- 転職により年末調整が受けられなかった場合

- iDeCo(個人型確定拠出年金)を自分で拠出している場合

特に転職者は「前職での源泉徴収票が間に合わない」「再就職先で提出が遅れた」など、年末調整に乗り遅れることが珍しくありません。この場合は確定申告で自分で調整することになります。

1.3 年末調整の目的と重要性

年末調整を適切に行うことで、以下のようなメリットがあります。

- 払いすぎていた税金が戻ってくる(還付される)

- 納めるべき税金が不足している場合、早期に把握できる

- 確定申告が不要になるケースが多い

逆に言うと、転職時に年末調整を適切に行わないと、還付金がもらえないだけでなく、数万円規模で所得税を追加で支払う「追徴課税」が生じる可能性もあります。

転職者にとって年末調整は「必須の理解ポイント」である理由がここにあります。

2.退職後の大まかな流れ

2.1 退職後の年末調整の流れ

ここからは、退職した後の年末調整について、転職のタイミング別に分かりやすく解説します。

「いつ退職したか」「年内に再就職したか」「無職期間があるか」によって、年末調整の扱いは大きく変わります。

2.2 退職後に必要な手続き

退職後、多くの人が戸惑うのが「会社が何をしてくれて、何を自分がする必要があるのか」が分からない点です。退職時に必ず行うべき手続きは次の通りです。

① 源泉徴収票を必ず受け取る

前職の源泉徴収票は、新しい会社で年末調整をする際に絶対に必要です。

法律上、会社は退職者に対して源泉徴収票を発行する義務があります。

退職後1ヶ月以内に届くのが一般的ですが、遅れるケースも多いため、早めに依頼することが重要です。

② 退職した年の社会保険料の証明を保管する

退職後に国民健康保険へ切り替えた場合や、国民年金を自分で払った場合は、その支払証明書が年末調整で必要になります。

③ 誰の扶養に入ったかを確認

無職になった期間に配偶者の扶養に入った場合、その期間の扱いが変わるため注意しましょう。

2.3 源泉徴収票の受け取り方とその重要性

源泉徴収票は、年末調整の“メイン資料”。

これがないと再就職先で年末調整ができないため、確定申告が必須になります。

受け取り忘れは非常に多く、特に退職直後に引っ越しをした場合、郵便が届かず気づかないケースが頻発します。

よくあるトラブル例

- 引っ越し後の住所を会社に伝えていなかった

- 会社が郵送してくれたが届いていない

- 会社からの発行が遅延して年末調整に間に合わない

- 派遣会社などで源泉徴収票の発行依頼を忘れた

こうした問題が起きた場合でも、会社には発行義務があるため、遠慮なく依頼しましょう。

2.4 年末調整の適用対象は誰か?

退職者が年末調整を受けられるかどうかは以下の考え方になります。

| 状況 | 年末調整できる? |

| 年内に再就職し新しい会社で働いている | 〇 |

| 前職を年末(12月)まで在籍していた | 〇(前職が対応) |

| 年内に再就職しなかった | ✕(確定申告が必要) |

| アルバイトを掛け持ちしていた | 基本✕(要確定申告) |

特に 9〜12月頃に退職した人は“どちらが年末調整をするのか”が変わるため注意してください。

3. 転職時の年末調整の注意点

転職した年の年末調整は、とにかく“ミスが起きやすい”のが特徴。

ここでは、転職者が特に引っかかりやすいポイントだけを集中的に解説します。

3.1 退職日による年末調整への影響

年末調整は「12月に給与を支払った会社」が行うというルールがあります。

したがって、

- 12月に前職から給与が出ていれば前職で年末調整

- 12月に再就職先から給与が出るなら再就職先で年末調整

- 12月に給与がどこからも出ていなければ年末調整なし(確定申告へ)

という扱いになります。

例:9月に退職 → 10月入社

→ 再就職先で年末調整(前職分の源泉徴収票が必要)

例:11月末退職 → 再就職は翌年

→ 年末調整なし → 確定申告が必要

3.2 中途退職者の年末調整のポイント

年の途中で退職した場合、前職は通常、年末調整を行いません。

そのため、次のような点を必ず確認する必要があります。

① 保険料控除の証明を退職時に提出していない場合

退職後に届いた生命保険料控除証明書は、再就職先に提出します。

もし再就職先でも提出できなかった場合は、確定申告で申請します。

② 退職後に支払った社会保険料

退職後に払った国民年金・健康保険料は、翌年1月になると忘れがちです。

しかし、金額が大きいことが多いため、控除に入れないと大きく損をします。

3.3 再就職先での取り扱い

再就職先の会社は、次の条件が揃わないと年末調整ができません。

- 前職の源泉徴収票を提出している

- 保険料控除の証明書を期限までに提出している

- 「扶養控除等申告書」を提出している

いずれか一つでも欠けると、再就職先の年末調整から外れます。

4.無職時の年末調整の注意点

転職活動が長引き、無職期間がある人も少なくありません。

しかし、無職期間にも税金の注意点が存在します。

4.1 失業保険と年末調整の関係

まず誤解されがちなのが「失業保険は課税対象?」という点です。

結論:失業保険は非課税(所得に含まれない)

そのため、失業保険を受給していても、年末調整や所得税には一切影響しません。

しかし「収入がない=申告が不要」というわけではありません。

失業保険以外に収入があれば確定申告が必要なケースもあります。

4.2 無職期間の収入に注意する理由

無職期間でも次のような収入があると、所得として扱われます。

- 前職での退職金(課税の可能性あり)

- 失業中のアルバイト収入

- 給与の未払い分

- 謝礼・原稿料・講演料などの雑所得

これらがあると確定申告が必要になるケースがあるため、収入をすべて把握しておく必要があります。

4.3 収入金額の計算とその影響

無職期間に副業や単発アルバイトで収入があった場合、年間の所得計算に含める必要があります。

特に次の人は要注意です。

- 在宅ワークで収入を得ていた

- 知人の仕事を手伝い謝礼をもらった

- Uber Eatsなどの個人事業収入がある

これらは「雑所得」「事業所得」として扱われ、税処理を誤るとペナルティの可能性もあります。

5.Q&A こんなケースはどうなるの?

5.1 月末締め以外の企業での就業の場合

Q.1 20日締めの企業で年末に退職。12/21~12/31の働いた分の給与所得はどうなるの?

ポイントは以下の2点です。

① 給与は“支給日ベースで所得となる”のが原則

給与所得は

「働いた期間」ではなく「支給日」 によってその年の所得として扱われます。

=実 例=

- 12/21〜12/31の労働

- 締日は20日なので、この期間は翌月支給(1月給与として支払われる)

➡ この場合でも、支給日が1月なら、その給与は翌年分の所得 として扱われます。

② ただし年末退職の場合は“退職時にまとめて支払い”することが多い

会社があなたを年末で退職として扱う場合、20日締めであっても、

- ✔ 退職日が12/31の場合

→ 12/21~12/31分の給与を12月中(退職時)に精算して支払う のが一般的。

この場合、

➜ 「その年の所得(退職の年)」に含まれます。

つまり扱いは次のように分かれます。

A:12/31付退職で“最終給与を12月中に精算する”場合(多くの企業がこの方式)

- 12/21~12/31分は12月の退職金と一緒に支払われることが多い

➡ 今年分(退職した年)の給与所得に計上

➡ 前職が年末調整実施の可能性あり(12月給与があるため)

B:20日締めの運用を崩さず、1月支給扱いのままにするレアケース(退職者には少ない)

- 12/21~12/31分は翌年1月支給

➡ 翌年分の給与所得に計上

➡ 前職では年末調整は行われない(12月給与が無い扱い)

【結論】

どちらになるかは「会社の運用」によるが、退職者はほぼA

一般的には、

🔹 退職者の最終給与は、締日に関係なく退職時精算で支払われる

🔹 そのときの支給日が何年かで給与所得の年が決定する

そのため 年末退職者の12/21〜12/31の所得は“退職年の所得”に含まれることがほとんど です。

| 典型パターン | 退職日 | 最終給与の扱い | 12月の給与支給 | 年末調整 | 備考 |

| ① 最も多い ケース | 12/31退職 | 12/21〜12/31分を退職時に精算し12月に支給 | あり | あり | 年末退職は原則として会社が年末調整を実施 |

| ② よくある締日運用ケース | 12/20退職 | 20日締めのため、12月給与は既に12月支給済 | あり | あり | 12月に給与が支払われるため年末調整対象 |

| ③ 退職が早い ケース | 11月退職 | 最終給与が11月までで終了 | なし | なし(確定申告へ) | 新しい転職先が年末調整をしてくれる |

6.最後に・・・・

年末調整は一見すると会社任せの手続きですが、転職した年に限っては、多くの手続きを自分で管理しなければならなくなります。

特に転職者・求職者は次の3点を確実に押さえておくことが重要です。

- 前職の源泉徴収票を必ず入手すること

- 再就職先には必要書類を期限までに提出すること

- 年末調整が受けられなかった場合は確定申告すること

また、退職後の社会保険料や生命保険料の控除証明書などは、金額が大きいため控除漏れすると大きな損になります。

税金は「知らないと損をする」代表的な分野です。

しかし逆に言えば、正しい知識さえ持っていれば、余計な税金を払うことなく適切な還付を受けることができます。

転職活動はただでさえエネルギーの必要なイベントですが、この年末調整の知識を押さえておくだけで安心して新たなスタートが切れるはずです。

転職でのお悩み事は株式会社S.I.Dまで。

▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】

▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】

是非とも本記事を参考に、今年の年末調整を確実に乗り越えてください。

あなたの転職をこれからも全力でサポート致します。