目次

1.子の看護等の休暇に関する見直し

2.雇用保険制度の改定

3.その他、労働法に関する改正点

4.職業安定法施行規則・指針の改正

5.高年齢者雇用の確保義務化

6.フリーランス保護新法の成立

7.最後に・・・

2025年度 労務・人事に関連する法改正

2025年度は、働く人々に大きな影響を与える数々の法改正が既に施行されたものも含め多く予定されています。特に、政府として進める少子高齢化対策の一環として、子育て世帯への配慮を強化する法改正が多く盛り込まれました。育児や介護と仕事の両立を支援する制度整備は、働く世代の生活基盤を支えるとともに、将来的な出生率の向上を視野に入れたものです。

また、多様な働き方が進む中で、フリーランスとして働く人々を保護する新たな法律も整備され、報酬トラブルの防止だけでなく、ハラスメント行為に対する明確な規制も導入されました。下請法に準じた構成で、立場の弱い労働者が不利益を受けにくい環境が整備されつつあります。

これらの改正によって、今まで受け取れなかった給付金が支給されるようになったり、仕事と家庭の両立がしやすくなったりと、労働者にとって多くのメリットが生まれます。本記事では、2025年度の法改正の概要を一括で解説しながら、労働者の立場から得られる具体的なメリットや変化について分かりやすく紹介していきます。

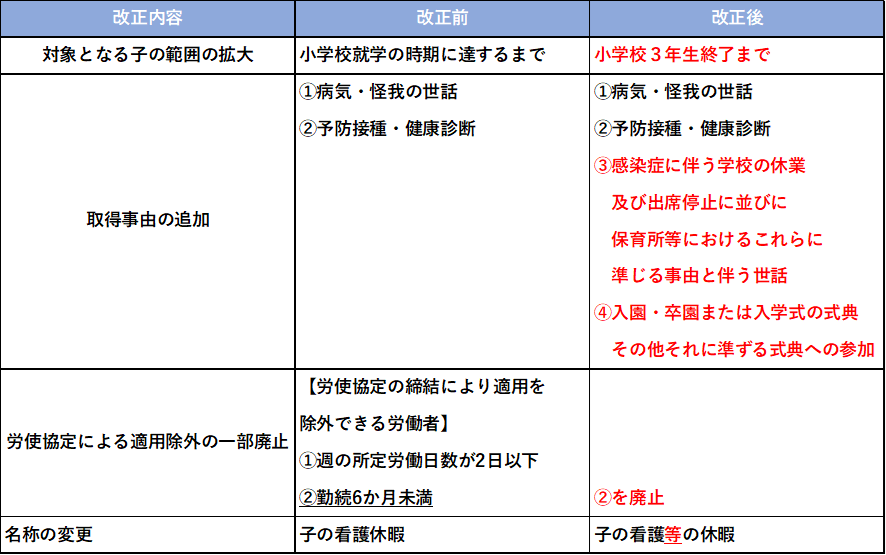

1. 子の看護等の休暇に関する見直し

これまで、子どもが病気やケガをした際に取得できる「子の看護休暇」は、小学校就学前の子どもに限られていましたが、2025年度からは小学校3年生まで対象が拡大されます。またコロナやO157などの感染症による学級閉鎖なども認められるようになり、より柔軟に取得できるようになりました。

【労働者のメリット】

・急な早退や中抜けがしやすくなり、欠勤控除を避けられるケースが増える。

・年次有給休暇を使い切らずに、看護対応が可能になる。

・残業免除の対象も拡大され、子育て中の働き方にゆとりが生まれる。

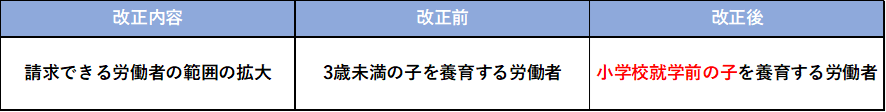

1.1 所定外労働の免除(残業免除)の拡大について

2025年4月からは、育児・介護休業法の改正により「所定外労働の免除(残業免除)」の対象範囲が広がります。従来は、3歳未満の子どもを養育する労働者のみが請求できた制度でしたが、今後は「小学校就学前の子ども」を育てる労働者にも拡大されます。

この改正により、共働き家庭やワンオペ育児が現実となっている子育て世帯にとって、大きなメリットが生まれます。

【労働者のメリット】

・保育園や幼稚園のお迎え時間に間に合うように帰宅しやすくなる

・夜の家事・育児時間を確保でき、親の心身的負担が軽減される

・子どもとの時間を大切にしながら、正社員として働き続けられる選択肢が増える

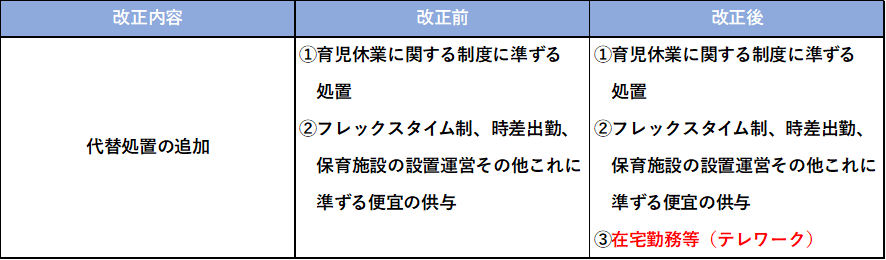

1.2 代替処置の追加

これまでは「残業ができない=フルタイム正社員は難しい」というケースもありましたが、今回の改正により、育児と両立しながらでも働き続けられる環境づくりが一歩進みます。もちろん、制度の活用には労働者からの請求が必要ですが、企業側はこれを拒むことができません。

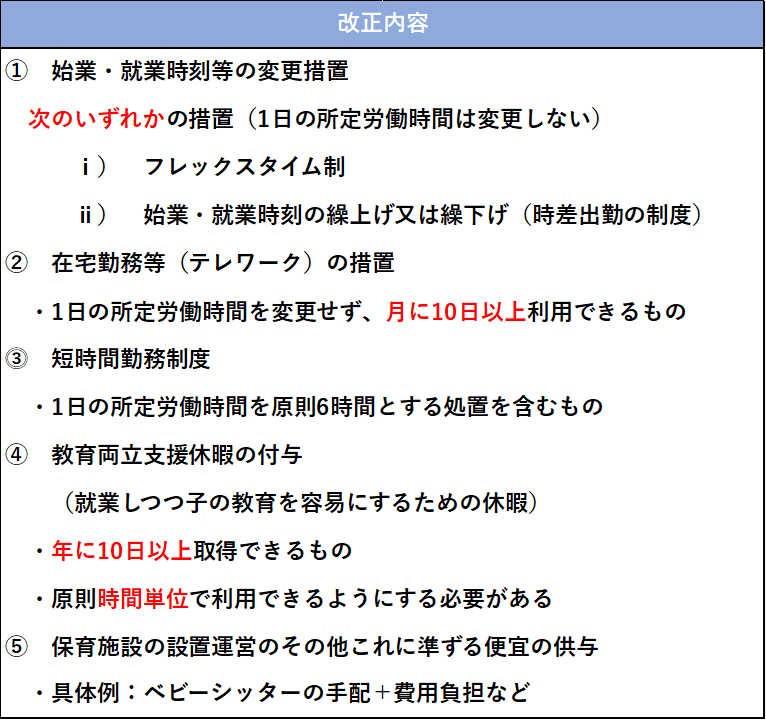

さらに今回の改正では、企業側が**「代替措置」を講じること**も認められました。これは、たとえば「残業免除の代わりに時差出勤を導入する」「在宅勤務を組み合わせる」など、企業と労働者が話し合いのもとで柔軟な働き方を設計することができる制度です。

この代替措置の導入によって事業運営に支障をきたさないよう配慮しながらも、育児との両立を希望する従業員のニーズに応えやすくなります。テレワークが全ての企業や業種で導入可能な訳ではありませんが、労使協定で双方が同意できるのであれば事業所毎や本社(管理部門)など限定的に導入する事も可能です。

企業にとっても、優秀な人材の離職を防ぐチャンスであり、労働者にとっても「制度を使う=肩身が狭い」とならない風土の醸成が期待されます。

1.3 育児目的のテレワーク導入の推進

育児を目的としたテレワーク制度の導入が奨励され、企業には周知と意向確認の義務が課されます。

今回の法改正に関しては

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(日雇労働者を除く)に関し過半数労働組合等から意見聴取し、以下の2つ以上の措置を選択しなければならない。

【労働者のメリット】

・育児との両立がより現実的になり、在宅勤務を希望しやすくなる。

・保育園の送迎や病気時の看護と仕事の両立がしやすくなる。

1.4 企業側に求められる措置の個別の周知・意向確認

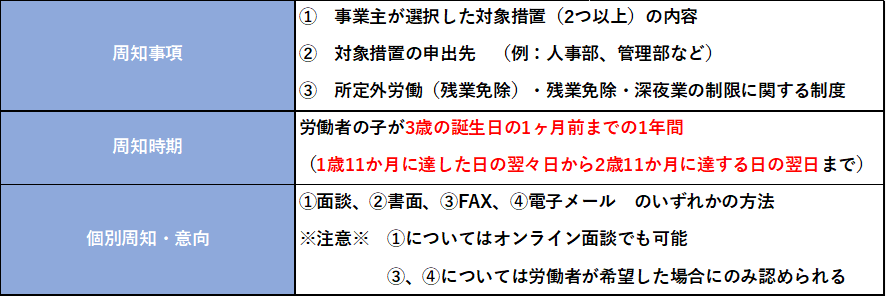

3歳未満の子を養育する労働者に対し、以下の事項について知らせる(周知)とともに、事業者が選択した措置(対象措置)の申し出について、当該労働者の意向を確認するための面談、書面の交付等の措置を講じなければならないと定められています。

1.5 育児休業の取得状況の公表義務の拡大

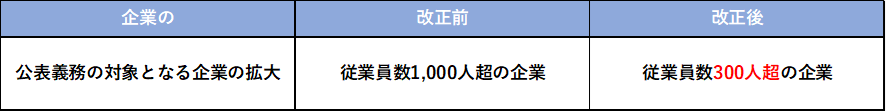

従業員数1,000人以上の企業に限られていた「育児休業の取得状況の公表義務」が、従業員300人以上の企業にも拡大されます。

【労働者のメリット】

・企業の育休取得実績を就職・転職時に確認しやすくなる。

・男性の育児休業取得率なども見える化され、安心して取得できる職場か判断できる。

公表が義務化されることで、「制度はあるが取得できない」という職場風土の改善にもつながります。求職者にとっては企業選びの指標にもなり、働きやすい職場を見つけやすくなります。

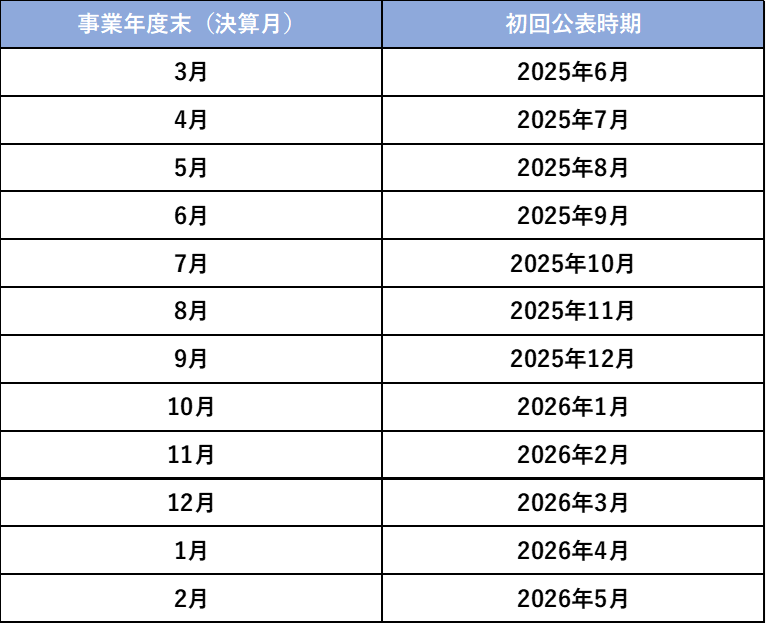

1.6 事業年度(公表前事業年度)の状況

事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況において3か月以内に公表を行うのが望ましいとされています。既に決算が終わっている企業に関しては早急に公開が求められます。

2.雇用保険制度の改定

2025年度から、以下の3点が大きく変わります。

(1)失業給付の給付期間延長(特定理由離職者)

(2)出生後休業支援給付の新設

(3)教育訓練休暇給付金の拡充

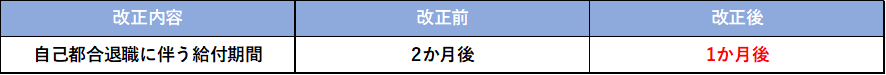

2.1 失業給付の給付期間変更(特定理由離職者)

2025年4月1日以降の退職者からは、給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されます。待期期間の7日間は変更ありませんが、その後1ヶ月間短縮されます。

ただし、退職日からさかのぼって過去5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は、給付制限期間は3ヶ月となります。また重責解雇された場合は給付制限は3ヶ月です。

▶詳しくはコチラから労働者の皆様へ(雇用保険給付について) |厚生労働省

今回の狙いとしては労働者のリスキニングを促し自発的にジョブチェンジができるように教育訓練給付金制度と合わせた改正となっています。

【労働者のメリット】

・自己都合での退職の場合、1ヶ月早く失業保険が貰えることになった。

・自らリスキニングの機会を設けやすくなった

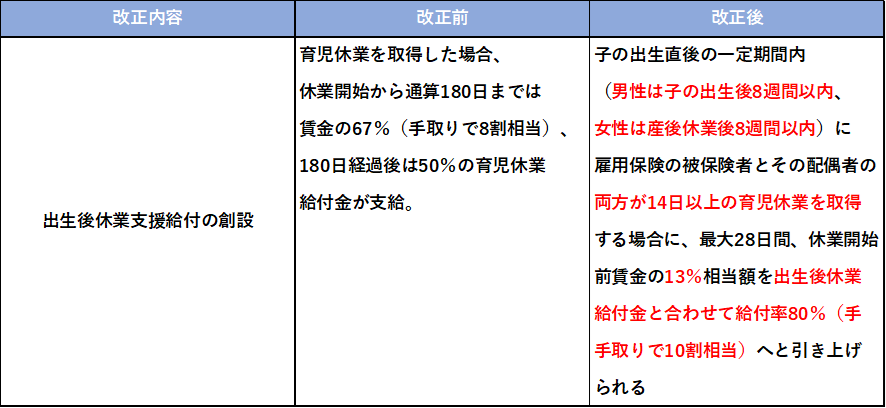

2.2 出生後休業支援給付の新設

正式名称:「出生後休業支援給付」(雇用保険の一部として運用)

対象 :雇用保険に加入している被保険者が対象で、子どもの出生後8週間以内に一定期間の育児休業を取得した者

支給額 :休業前賃金の最大10割相当(社会保険料など除く手取りベースで実質8割程度)

支給期間:原則として最大28日間(育児休業の最初の1か月程度)

ポイントとして、既存の「育児休業給付金(原則67%)」とは別枠の新給付となるため、実質的な上乗せ制度と言えます。

育児休業給付金または出生時育児休業給付金と同時に、同じ支給申請書で提出するのが原則です。

▶厚生労働省リフレット:育児休業を取得予定の方、

育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ

【労働者のメリット】

・出生後8週間の男性の育児休業に対して、休業前賃金の給付率80%(手取りで10割)相当の給付が支給される。

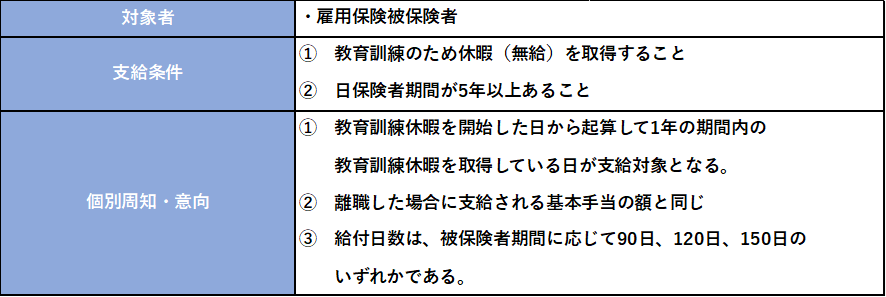

2.3 教育訓練休暇給付金の拡充

2025年10月1日施行の雇用保険法改正により、「教育訓練休暇給付金」が新設されます。この制度は、働きながらキャリアアップを目指す労働者が、会社を一時的に離れ、職業関連の教育訓練に専念するための無給休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、失業給付に相当する額が支給されるものです。

▶教育訓練休暇給付金についてはコチラ

教育訓練休暇給付金 |厚生労働省

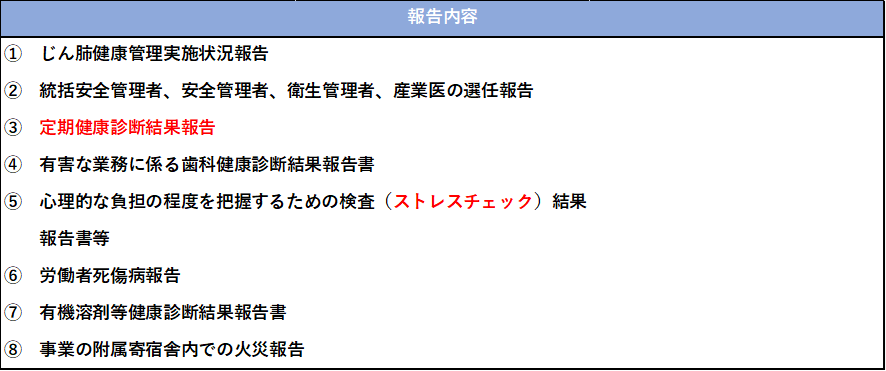

3.定期健康診断結果の報告等の電子申請の義務化

企業は定期健康診断の結果報告を、厚生労働省に対してオンラインで申請する義務を負うようになりました。デジタル化推進の一環であり、申請ミスや業務負担の軽減が期待されています。

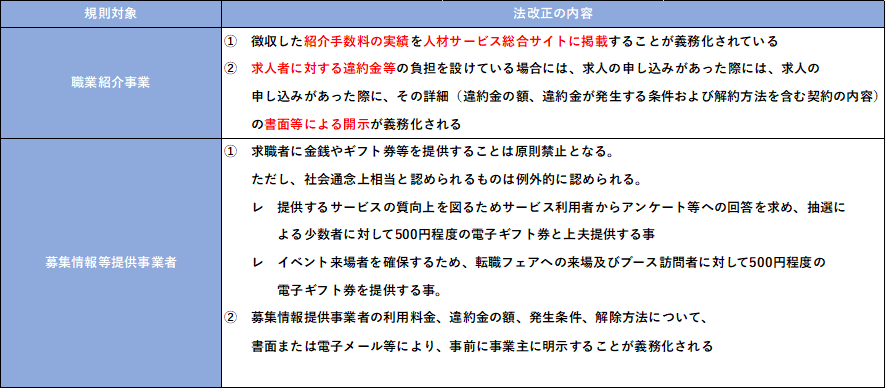

4.職業安定法施行規則・指針の改正

労働者派遣・人材紹介会社を対象に、求人情報の虚偽記載の厳罰化や契約前の説明義務の強化が盛り込まれ、求職者が安心して情報を得られる環境整備が図られました。

▶詳しくはコチラから

紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示

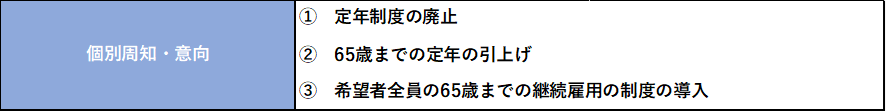

5.高年齢者雇用の確保義務化

65歳までの雇用確保が義務化され、再雇用や定年延長の仕組みが全事業者に求められるようになります。

施行日 2025年3月31日

【労働者のメリット】

・60歳以降も継続して働きやすくなり、年金受給開始までの生活が安定する。

既に施行されている内容になりますが、これにより企業側としては就業規則の見直しや賃金制度の改定などが必要となります。この経過処置が終了することによって、2025年(令和7年)4月1日以降に65歳までの定年の引き上げが義務化されるわけではありませんが、今後も引き上げられ可能性が予想されます。

6.フリーランス保護新法の成立

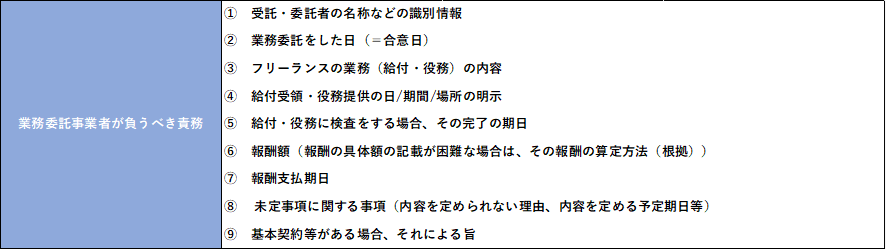

2025年度には、フリーランスとの業務委託契約に関する明確なルールを定める新法が施行されます。

ここがPOINT

・フリーランスに業務委託をおこなった場合、給付受領日・役務提供日から起算 して60日(2か月)以内に報酬を支払わなければならない。(再委託の場合は30日(1ヶ月)以内)

・業務委託の期間が6か月以上の継続的業務委託である場合、契約を解除したり不更新したりしようとする場合は、原則として少なくとも30日 前までに予告しなければならない。

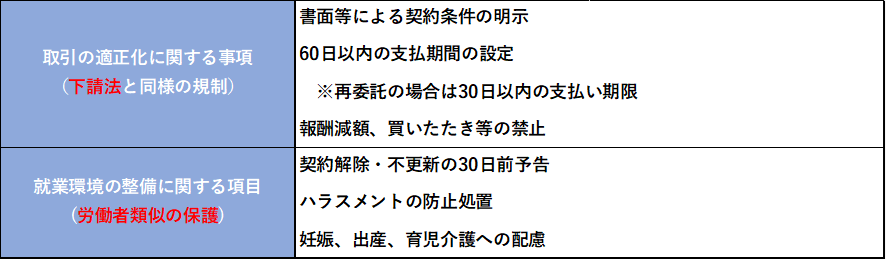

6.1 労働者類似の保護

委託者は、フリーランスに対するセクハラ・パワハラ・マタハラについて、 フリーランスの相談に応じ適切に対応する体制整備等の必要な措置を 講じる義務を負わなければならない。

① 業務委託におけるハラスメントに対する方針の明確化・周知

② 相談体制の構築・整備

③ 相談があった場合の迅速かつ正確な措置 (事実調査、配慮措置、再発防止)

他にもこのような内容が盛り込まれています。

【労働者のメリット】

・報酬の不払い・遅延への罰則が導入され、安定した収入が得られるようになった。

・発注者に対して契約書交付が義務化され、立場の弱さが改善された。

・ハラスメントに対する明確な禁止規定が盛り込まれ、精神的な安全性も高まる。 ・下請法と同様の保護措置が適用され、フリーランスという働き方のリスクが軽減される。

副業・兼業でフリーランス契約をしている会社員も多く、これらの人にとっても安全な取引環境が整うのは大きな追い風となるでしょう。

2025年度の法改正は、単なる制度変更ではなく、「働く人の人生と収入に直結する」変革です。とくに子育て世代、転職を考えている人、フリーランス、副業をしている人にとって、具体的な金銭的メリットや働きやすさの向上が期待できます。制度を知っているかどうかが、「得する人」と「損する人」を分ける時代です。企業任せにせず、自ら情報を得て、賢く制度を活用していきましょう。

7.最後に・・・

2025年度の労務・人事関連の法改正は、単なる制度変更にとどまらず、働く私たち一人ひとりの「人生の選択肢」を広げる転機となる可能性を秘めています。特に、子育てや介護との両立を支援する制度の拡充、育児や教育といったライフイベントに対応した給付制度の新設は、これまで働き続ける上で制約を感じていた方々にとって大きな追い風になるでしょう。

一方で、これらの制度を実際に活用できるかどうかは、「企業側の対応」に大きく左右されるのも事実です。

たとえば、

- 「育児休業取得状況の公表」義務が拡大されたことで、どの企業が本当に子育て支援に積極的かが“見える化”されます。

- 「テレワーク制度」の導入や、柔軟な働き方をどの程度認めているかも、企業ごとに差があります。

- フリーランスとして働く人であれば、「新法に基づく契約内容の明示」や「ハラスメント防止策」が講じられているかが重要な判断材料になります。

つまり、これから転職や就職を考えている方にとっては、単に「給与」や「職種」だけで企業を選ぶのではなく、「制度をどう活かせるか」「ライフイベントと両立できるか」といった“視点の転換”が必要です。そしてもし、企業選びに悩んだり、自分に合った働き方が分からない場合は、信頼できるキャリアコンサルタントに相談するのも有効な選択肢です。

私たちS.I.D.でも、こうした法改正を活かして「よりよい働き方」を実現したい求職者の皆様のサポートを行っております。

▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】

▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】

人生100年時代、働く期間はますます長くなります。

だからこそ、「制度を使いこなす力」と「正しい情報に基づいた選択」が、

これからのキャリア設計においてますます重要になるでしょう。